「令和の米騒動」は収入保険制度で解決!

農家おすすめ情報

はじめに

「令和の米騒動」との言葉を聞いてから早1年が経過しようとしている。昨秋の収穫時に米価上昇が解消され収束するはずがまさかここまで長引き思わぬ方向に発展するとは誰が想像したであろうか。備蓄米放出は随意契約により集荷業者・卸会社を通さず小売店に直接売ることで消費者へ迅速に届くようになりつつある。備蓄米の放出といいながらも米価格が昨年の2倍(5㎏4,000円台)と高値、備蓄米販売開始され5㎏2,000円台という値が人気を集めているのは言うまでもない。

今回は「令和の米騒動」及び収入保険制度について解説する。農家の方は収入保険制度について、今一度本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。

米価格上昇

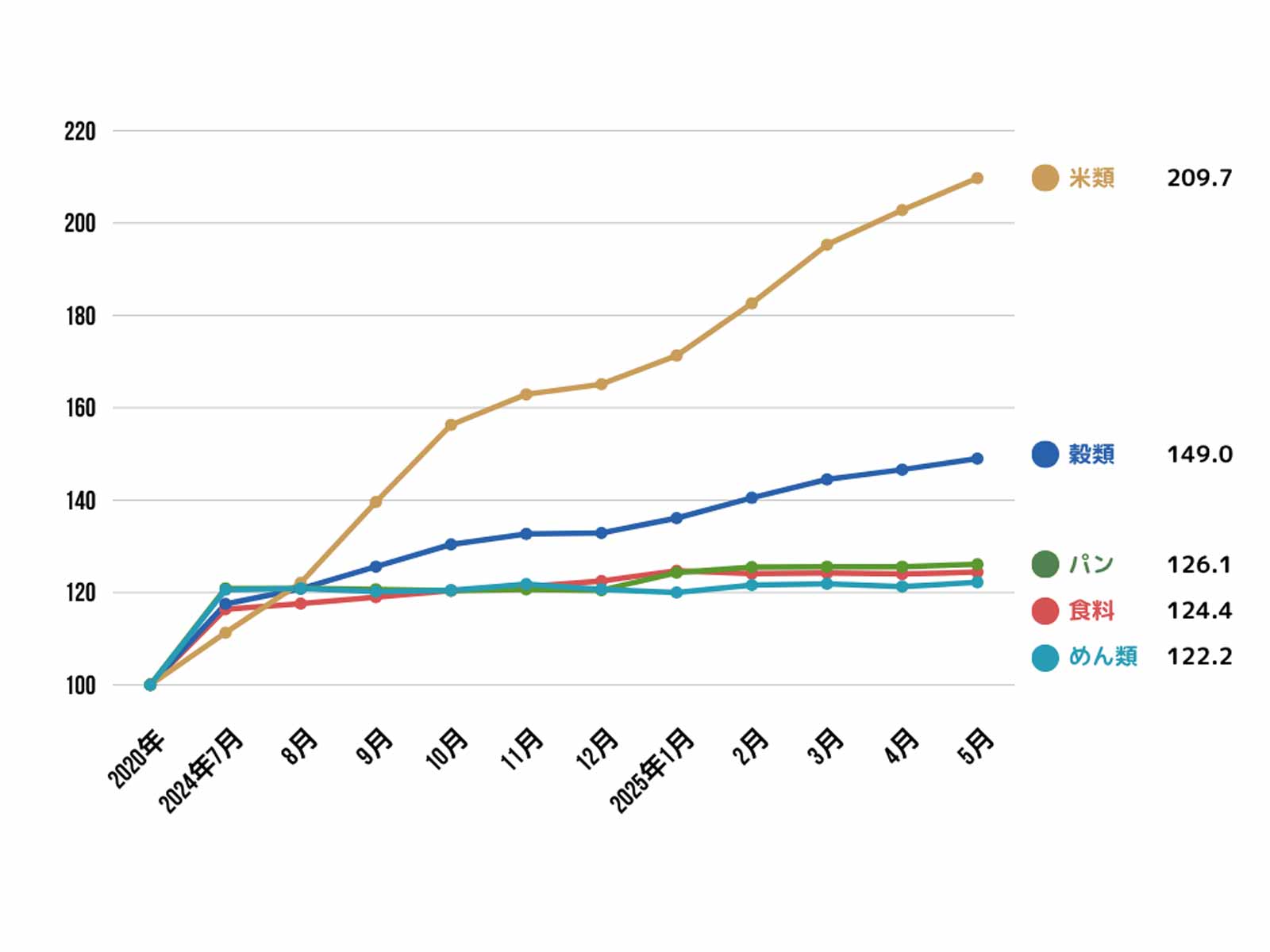

消費者物価指数の推移

食料は、穀類以外にも、魚介類、肉類等を含んでいる。また穀類は、米類(うるち米)、パン、めん類、他の穀類からなる。

総務省が公表している消費者物価指数(2020年基準)を昨夏頃より米価格上昇ということで月次データを基に上記グラフを作成してみた。2025年5月の米類の指数は対前年同月比+101.7%の209.7ポイントとなっている。米類がパンやめん類の指数をはるかに超えているのが明確だ。備蓄米放出による効果は今後どのような変化を及ぼすのであろうか。

米消費低迷が叫ばれ、米価下落が長年続いてきているも2024年・2025年は一転して米不足が深刻となり米価は急上昇へ。2025年産米の農協概算金20,000円超だけでなく、卸売業者に高値で販売できるとして、収穫前とはいえ安堵している米農家は多いことだろう。

米価上昇の影響

米の消費減少により1970年代に減反政策を開始して2018年に終了している。長年にわたる減反政策が今になって影を落とし大きな影響を与えているのではないか。ただ単に増産に舵をきっていくことで米不足は解消される考えは、あまりにも浅はかだと思えてならない。現実は高齢化により離農のスピードが予想以上に加速している。

米以外の作物に重点

米は国内で自給可能として、水田を活用して米以外の作物を生産する農業者を支援している。水田活用直接支払交付金として戦略作物助成がなされている。単に米だけ生産すればいいだけでなく他の作物をすべて輸入に頼るわけにはいかずに減反政策がなされたともいえる。

水田活用直接支払交付金

| 対象作物 | 交付単価 |

|---|---|

| 麦、大豆、飼料作物 | 3.5万円/10a |

| WCS用稲 | 8.0万円/10a |

| 加工用米 | 2.0万円/10a |

| 飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ、5.5万円~10.5万円/10a |

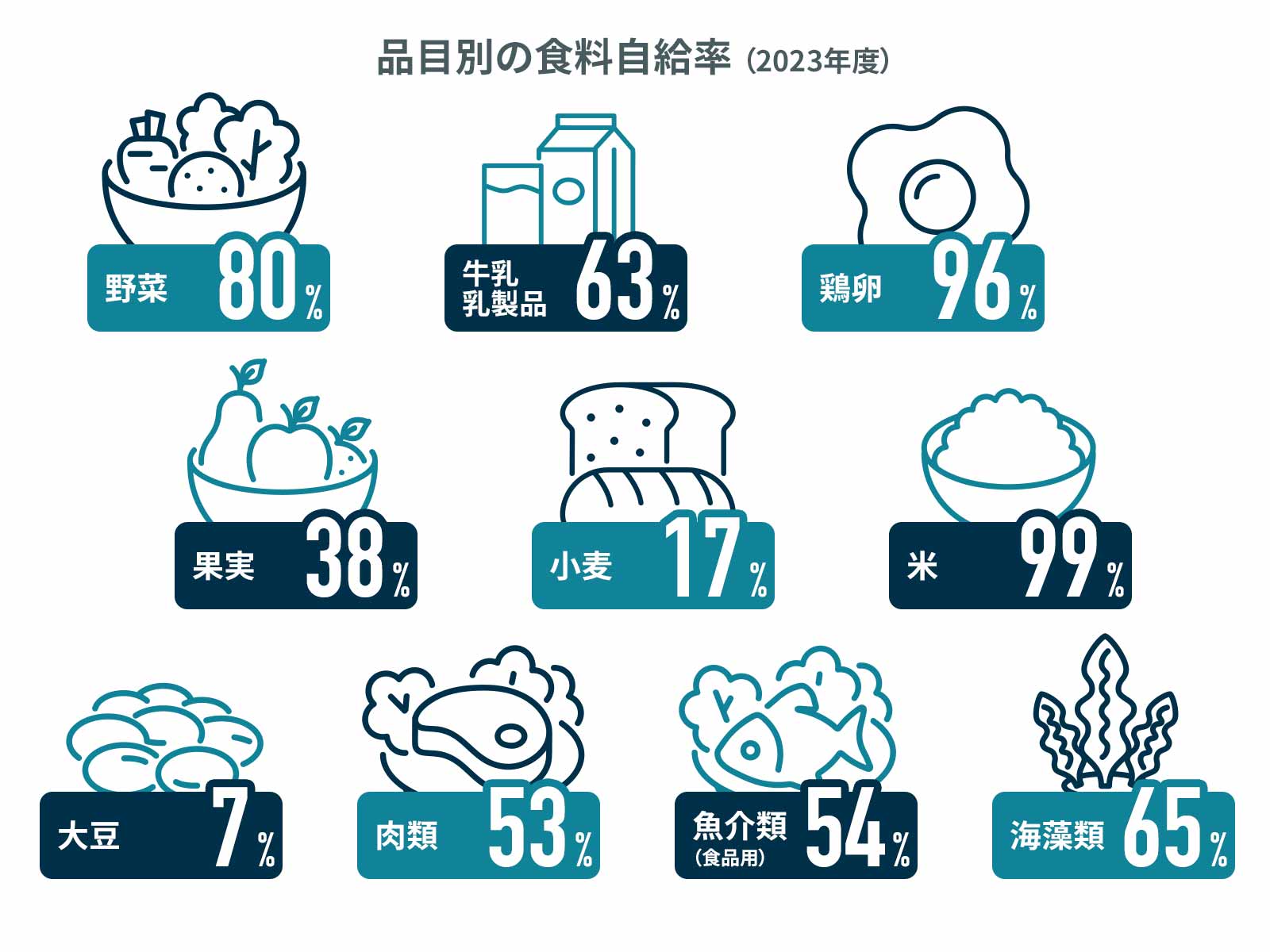

品目別の自給率(2023年度)

2023年カロリーベースの食料自給率は38%。それでは品目別にみてみよう。

上記イラストを見て分かるように例えば小麦17%、大豆7%となっていることから輸入に頼っているのが明らかだ。

米の自給率がほぼ100%とはいえ、日本国内で米だけ生産していればいいわけではない。

上記イラストにはないが家畜飼料の自給率は27%。水田活用直接支払交付金で説明したように助成があるも「令和の米騒動」で飼料用米から主食用米に移行する農家が多くなるため、さらに輸入量が増加するであろう。

日本農業の米の現在地

農業総産出額(2023年)、94,952億円の内訳をみても畜産(37,212億円)、野菜(23,243億円)、米(15,193億円)の順番。米価下落続きが長期にわたり米の収入が一番ではない。米のピーク時、いわゆる黄金時代は1984年の3.9兆円からも「令和の米騒動」前においては、稲作単一で稼ぐことがいかに厳しいかがうかがい知れる。

日本農業の農地の現在地

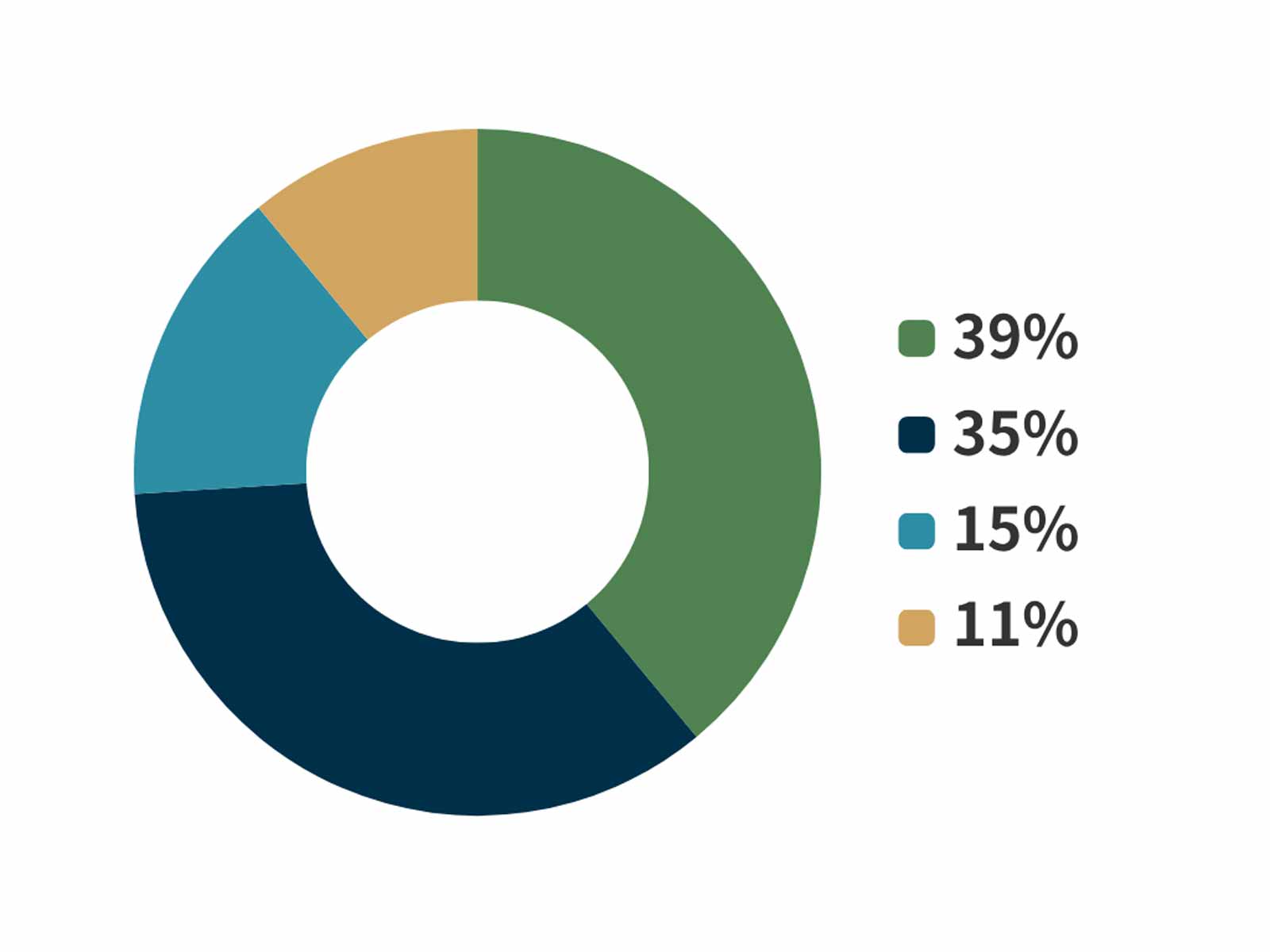

上記円グラフは法務省公表資料の相続土地国庫帰属制度の申請割合を示したものである。

2025年5月31日現在の申請件数 ①宅地 ②田・畑 ③山林④その他の割合を示したが、それぞれ数字を見ながら当てはめられるだろうか?

このような農地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明農地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって農地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、農地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設された(2023年4月27日から開始)。

それでは上記円グラフの答え合わせをしよう。

申請件数(2025年5月31日現在)総数3,854件。内訳:田・畑1,490件、宅地1,336件、山林600件、その他428件の順番となっている。上記の円グラフは件数を割合(%)で示したものとなる。申請件数は田・畑の農地が一番多いのには驚いたのではないだろうか。農地は、先祖代々から受け継いだ大切な資産ともいわれ特別な思い入れを抱いている人も少なくない。

米価下落時における経営者の対応

米価は2024年・2025年は高値で推移。備蓄米放出などによりやがては下落する事態になりかねない。もし下落した場合、当然収入が減少することになり、「収入保険制度」で対応することになろう。

ポイントとなるのは、すべての農家が対象ではなく、青色申告を行っている農業者が対象。現在は、保険期間の前年1年分の青色申告(簡易な方式を含む)実績があれば加入できるようになっている。農業者は、保険料・積立金等を支払う(保険料の50%、積立金の75%は国庫補助)。

| 収入保険の加入状況(経営体) | 2025年1月末時点 |

|---|---|

| 全体 | 97,316 |

| 個人 | 92,798 |

| 法人 | 4,518 |

| 2025年1月末時点 (経営体) |

品目別加入状況 (延べ件数) |

||

|---|---|---|---|

| 米 | 58,784 | ||

| 麦類 | 9,077 | ||

| 豆類 | 8,690 | ||

| いも類 | 3,781 | ||

| 野菜 | 44,890 | ||

| 果樹 | 24,577 | ||

| 花き | 6,343 | ||

| そば | 3,484 | ||

| 茶 | 1,721 | ||

| さとうきび | 486 | ||

| その他 | 7,350 |

農業所得者の青色申告者数及び収入保険の加入状況は、青色申告を行っている農業経営体は35.3万といわれているが、上記表より個人・法人含め10万に満たないのがわかる。米農家の加入件数が多いとはいえ、いまだに青色申告されていない農家の割合は高いのが特徴である。

収入保険制度の加入申請等の窓口業務は、地域の農業共済組合等が担当している。米だけではないが複合経営されている農家は、価格下落時に対応できるよう備えていただきたい。

当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者が積みたてた積立金で補てん(補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担)。

おわりに

米の自給率は上記イラストからもわかるように、ほぼ100%で、また我が国の食料自給率に占める割合も極めて大きい。我々日本人にとって米は食料安全保障の要となっている。

就農者減少や高齢化が加速する中で、かつて日本農業を支えてきた家族経営は減少し、農地を所有することができる法人、すなわち農地所有適格法人や一般企業の農業参入が今後ますます重要になることに一抹の寂しさを感じる。昨夏からの「令和の米騒動」が米だけでなく日本の食糧確保を持続するために消費者が今一度考え直す良い機会となることを願うばかりだ。今後の日本農業を支えていくのは消費者の意識に委ねられていると言っても過言ではないからだ。

ABOUT執筆者紹介

佐藤宏章

佐藤宏章

公認会計士/税理士

公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所 代表

秋田県農家出身(酪農・メロン・水稲)。東京農業大学農学部農学科卒業後、農業経営者に的確なアドバイスをと一念発起し、公認会計士資格取得。監査法人勤務を経て、「日本初の農業に特化した専門家」として独立開業。

農業経営者に会計・税務・経営をわかりやすく伝えることをモットーに、全国各地で活動中。企業・自治体・大学・税理士会等向けに講演、「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日)「めざましテレビ」(フジテレビ)その他メディア出演も多数。かつてないスタイルで唯一無二の存在と信頼を集める。