ふるさと納税の確定申告は必要?やり方・書類・控除の仕組みをわかりやすく解説

確定申告

Contents

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をしながら返礼品を受け取れたり、税金の控除が受けられたりと、魅力の多い制度です。ただその一方で、「確定申告が必要なのでは」「手続きが難しそう」といった理由で、制度を活用しきれていない方も少なくありません。

実際には、確定申告が必要なケースと不要なケースがあり、仕組みをきちんと理解すればそれほど難しいものではありません。控除の仕組みや計算方法、手続きの流れをあらかじめ押さえておけば、安心してふるさと納税を始めることができます。

この記事では、ふるさと納税による控除を受けるために必要な確定申告の方法や、ワンストップ特例制度の使い方、控除額のシミュレーション方法まで、わかりやすく整理して紹介します。

ふるさと納税と寄附金控除の基本

ここでは、ふるさと納税の基本的な仕組みや「寄附金控除」のしくみ、控除額の目安や計算方法についてわかりやすく解説します。

そもそもふるさと納税とは

多くの人が地方のふるさとで生まれ、医療や教育などの公共サービスを受けて育ちますが、進学や就職を機に都会へ移り住むと、納税先は現住所の自治体に変わります。その結果、ふるさとには税収が入らず、地域の支えに報いる手段が限られていました。

こうした背景から、「生まれ育った地域に貢献できる制度」としてふるさと納税が創設されました。自分の意思で全国どの自治体にも寄附できるしくみで、使い道を指定できる自治体もあります。応援したい地域を自ら選び、思いを届けることができる制度です。

寄附金控除の仕組み

ふるさと納税では、寄附額から自己負担額の2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれます。たとえば3万円を寄附した場合、2万8,000円が控除の対象となる計算です。

この控除は、確定申告をすることで反映されます。また、「ワンストップ特例制度」を利用すれば申告なしでも控除を受けられる場合があります。

ただし、控除される金額には収入や扶養の有無などに応じた上限があるため、寄附前に確認しておくことが重要です。

制度の詳細や控除額の試算は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で確認できます。活用前には一度チェックしておくと安心です。

控除額の計算方法

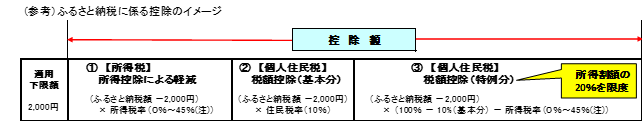

ふるさと納税によって受けられる税金の控除は、所得税と住民税の2種類です。それぞれの計算方法は以下のとおりです。

所得税

ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額が、所得控除(寄附金控除)として扱われます。これに自身の所得税率をかけることで、控除される金額が算出されます。

(ふるさと納税額 - 2,000円) × 所得税率(0%〜45%)

寄附金のうち所得控除の対象となるのは、総所得金額等の40%が上限です。

個人住民税(基本分)

ふるさと納税額から2,000円を引いた金額に10%をかけて算出した金額が、住民税から直接控除されます(税額控除)。

(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%

個人住民税(特例分)

所得税と住民税(基本分)で控除しきれなかった分については、特例分としてさらに住民税から控除されます(税額控除)。

(ふるさと納税額 - 2,000円) × (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%〜45%※所得税率0%の場合を除き、2013年分から2037年分までは復興特別所得税を加算した率になる))

ただし、特例分として控除されるのは、住民税の所得割額の20%が上限です。

控除額の例

ふるさと納税による控除がどの程度受けられるのか、具体的なケースで見てみましょう。

たとえば、給与収入が700万円で、配偶者を扶養している方が3万円を地方自治体に寄附した場合、一定の手続きを行うことで以下のような控除が適用されます。

- 所得税からの控除:5,600円

- 住民税からの控除:22,400円

- 合計:28,000円控除(実質負担は2,000円)

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合は、確定申告を行わずに全額が住民税から控除され、控除額は以下のとおりとなります。

- 所得税からの控除:0円

- 住民税からの控除:28,000円(合計控除額は同じ)

- 実質負担額:2,000円

制度を正しく活用すれば、自己負担2,000円で希望する自治体に貢献しながら返礼品などの特典も受け取ることが可能です。

全額控除されるふるさと納税額の目安

自己負担額の2,000円を除いた全額が、所得税(復興特別所得税を含む)および個人住民税から控除される、ふるさと納税額の年間上限額の目安を以下にまとめています(2015年以降)。

ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で算出した目安表ですので、ご自身の状況に近いケースを参考にしてください。

なお、上限額を超えた寄附については、控除の対象外となるため注意が必要です。

住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けていない給与所得者を想定しています。年金収入のある方、自営業者、または他の控除を受けている方は条件が異なる場合がありますので、ご留意ください。

なお、社会保険料控除は給与収入の15%と仮定して試算されています。

あくまで目安であり、具体的な控除額はお住まいの市区町村やご本人の所得条件により異なる可能性があります。詳細は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」またはシミュレーションツールをご活用ください。

| 給与収入 | 独身または共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+子2人(大学生と高校生) |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 7,000円 |

| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 10,000円 |

| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 13,000円 |

| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 17,000円 |

| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 21,000円 |

| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 24,000円 |

| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 28,000円 |

| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 32,000円 |

| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 36,000円 |

| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 40,000円 |

| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 44,000円 |

| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 48,000円 |

| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 |

| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 61,000円 |

| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 65,000円 |

| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 70,000円 |

| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 75,000円 |

| 725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 79,000円 |

| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 84,000円 |

| 775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 89,000円 |

| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 107,000円 |

| 825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 112,000円 |

| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 118,000円 |

| 875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 123,000円 |

| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 128,000円 |

| 925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 135,000円 |

| 950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 141,000円 |

| 975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 147,000円 |

| 1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 153,000円 |

| 1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 181,000円 |

| 1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 219,000円 |

| 1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 248,000円 |

| 1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 277,000円 |

| 1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 361,000円 |

| 1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 396,000円 |

| 1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 430,000円 |

| 1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 465,000円 |

| 1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 500,000円 |

| 2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 536,000円 |

| 2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 571,000円 |

| 2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 607,000円 |

| 2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 642,000円 |

| 2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 776,000円 |

| 2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 817,000円 |

【ふるさと納税】ワンストップ特例を活用すれば確定申告不要に

ふるさと納税を始めたいけれど、「確定申告が面倒そう」「手続きが複雑そう」と感じて、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。そんな方にとって心強いのが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

ここでは、ワンストップ特例制度の仕組みや注意点、申請の流れについて解説します。

ふるさと納税ワンストップ特例とは

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずに寄附金控除を受けられる仕組みです。

ふるさと納税先の自治体が年間5団体以内であり、各自治体に対して「ワンストップ特例申請書」を提出している場合、原則として確定申告は不要となります。

この特例が適用されると、控除額のうち所得税に相当する分も含めて、すべて住民税から控除される仕組みとなっています。

対象外となるパターン

以下のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用対象外となり、確定申告が必要になります。

- 給与所得者ではない場合(例:事業所得者、年金収入のみの方 など)

- 2か所以上から給与や報酬などの支払いを受けている場合(いわゆる「ダブルワーク」など)

- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合

- 給与以外の所得(副業収入、不動産収入、株式譲渡益など)がある場合

- 寄附した自治体数が5団体を超える場合(6団体以上)

- 住宅ローン控除(初年度)や医療費控除など、確定申告を行う予定がある場合

- ワンストップ特例後、引っ越しをしたにもかかわらず、寄付先に住所変更の手続きをしなかった場合

- ワンストップ特例の申請書の提出が期限を過ぎてしまった場合

ワンストップ特例が受けられないケースや注意点については、こちらの記事でより詳しく解説しています。

ワンストップ特例の申請の流れ。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合、申請から控除までの流れは次のとおりです。

1.寄附先の自治体を選ぶ

まずは、寄附をしたい自治体を選びます。

この制度が使えるのは、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先の自治体が5団体以内であることが条件です。6団体を超えると、ワンストップ特例は適用されず、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

2.寄附と同時に申請書を提出する

ふるさと納税を実施する際、各自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出します。

なお、2022年からは一部の自治体で、マイナンバーカードを活用したオンライン申請にも対応しています。対応状況は自治体によって異なりますので、事前に確認しておくとスムーズです。

3.翌年度の住民税から控除される

ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除は行われません。その代わり、控除される金額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から差し引かれます。

ふるさと納税の確定申告の必要書類と手順

ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要ですが、すべての人がこの制度の対象となるわけではありません。場合によっては、寄附金控除を受けるために確定申告が必要となります。

ここでは、ふるさと納税に関する確定申告の際に必要な書類や、申告の手順についてわかりやすく解説します。

①寄附先から送付される書類を保管しておく

ふるさと納税を行うと、寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」が発行されます。この書類は、確定申告で寄附金控除を受けるための証明書となる重要な書類ですので、失くさずに保管しておきましょう。

確定申告は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までに、住所地の所轄税務署に提出します。その際、「寄附金受領証明書」を必ず添付してください。なお、確定申告書を提出する義務のない方が所得税の還付を受けるための確定申告、いわゆる還付申告は、翌年1月1日から5年間可能です。

証明書は寄附先の自治体が発行していますので、万一紛失してしまったときは、直接その自治体に再発行を依頼してください。

②国税庁の「確定申告書等作成コーナー」等で申告書を作成する

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(公式ウェブサイト)で簡単に作成できます。画面の案内に従って金額や情報を入力するだけで、税額が自動で計算され、必要書類が自動的に作成されます。パソコンやスマートフォンからでも利用できるため、初めての方にもおすすめです。

なお、パソコン環境がない場合などには、手書きで申告書を作成することも可能です。国税庁や税務署で配布されている申告用紙を使って、必要事項を記入し提出してください。

③添付書類を揃えて申告書を提出する

下記の組み合わせで書類を用意する必要があります。

「マイナンバーカード(表裏のコピー)」または「マイナンバー通知カードや住民票の写しなど+本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)」

このほか、寄附金受領証明書などの書類も必要です。

書類が揃ったら、税務署への持参・郵送・オンライン(e-Tax)いずれかの方法で提出します。

まとめ

ふるさと納税を活用すれば、実質2,000円の自己負担で好きな自治体を応援できるうえに、税金の控除も受けられるという、大変メリットの大きい制度です。ただし、控除を受けるには確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を活用するかのどちらかが必要となります。

特例制度が利用できるのは条件を満たした場合に限られるため、自分がどちらに該当するかを事前に確認しておくことが大切です。また、寄附金受領証明書や本人確認書類など、提出に必要な書類をしっかりと揃え、期限内に申告を行いましょう。

制度の仕組みを正しく理解し、必要な手続きを踏むことで、ふるさと納税の恩恵を最大限に受けることができます。迷っている方も、この機会にぜひ一度、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ABOUT監修者紹介

税理士 鈴木まゆ子

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

ABOUT執筆者紹介

加藤良大

加藤良大

フリーライター

ホームページ・ブログ

歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。

多くの大企業、中小企業のWeb集客、

【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告

はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。

はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。