もうSFじゃない!2025年、動画生成AIの最前線とビジネス活用の全貌

IT・ガジェット情報

Contents

2024年から2025年にかけて、動画生成AIは革命的な進化を遂げました。

それまでは操作が難しかったり、高価だった動画生成が、今やテキストや画像を元に誰でも手軽に行える時代に突入したのです。市場も急成長しており、2023年に約3.5億ドルだった市場規模は、年平均27.2%の成長を続け、2033年には約36.7億ドルに達すると予測されています(Marketresearch.biz調べ)。この大きな変革の波に乗り遅れないために、動画生成AIの最新動向や定番サービス、そして未来の展望までを解説します。

この動画は静止画も動画も音声もすべてAIで作成されています。

群雄割拠の戦国時代へ!激化する開発競争と最新技術トレンド

現在の動画生成AI市場は、群雄割拠という言葉がふさわしい状況です。「Runway」が切り拓いた地平に、巨大IT企業が次々と名乗りを上げています。OpenAIの「Sora」は、テキストから最大1分という当時としては長い動画を生成できます。Google DeepMindが2024年5月に発表した「Veo 3」は、リアルな動画生成と同時にサウンドも生成できるようになりました。画像生成AIの老舗「Midjourney」も2025年6月に動画生成機能「V1 Video Model」を正式リリースしています。

開発競争はアメリカの巨大IT企業だけに留まりません。中国からもKuaishou(快手)の「Kling AI」やAlibabaの「Wan」といった高性能モデルが登場し、特にオープンソースとして公開されたWan 2.1は、世界中の開発者コミュニティに大きな刺激を与えました。このように、特定の企業が市場を独占するのではなく、多数のプレイヤーがそれぞれの強みを活かして技術を競い合う状況になっています。

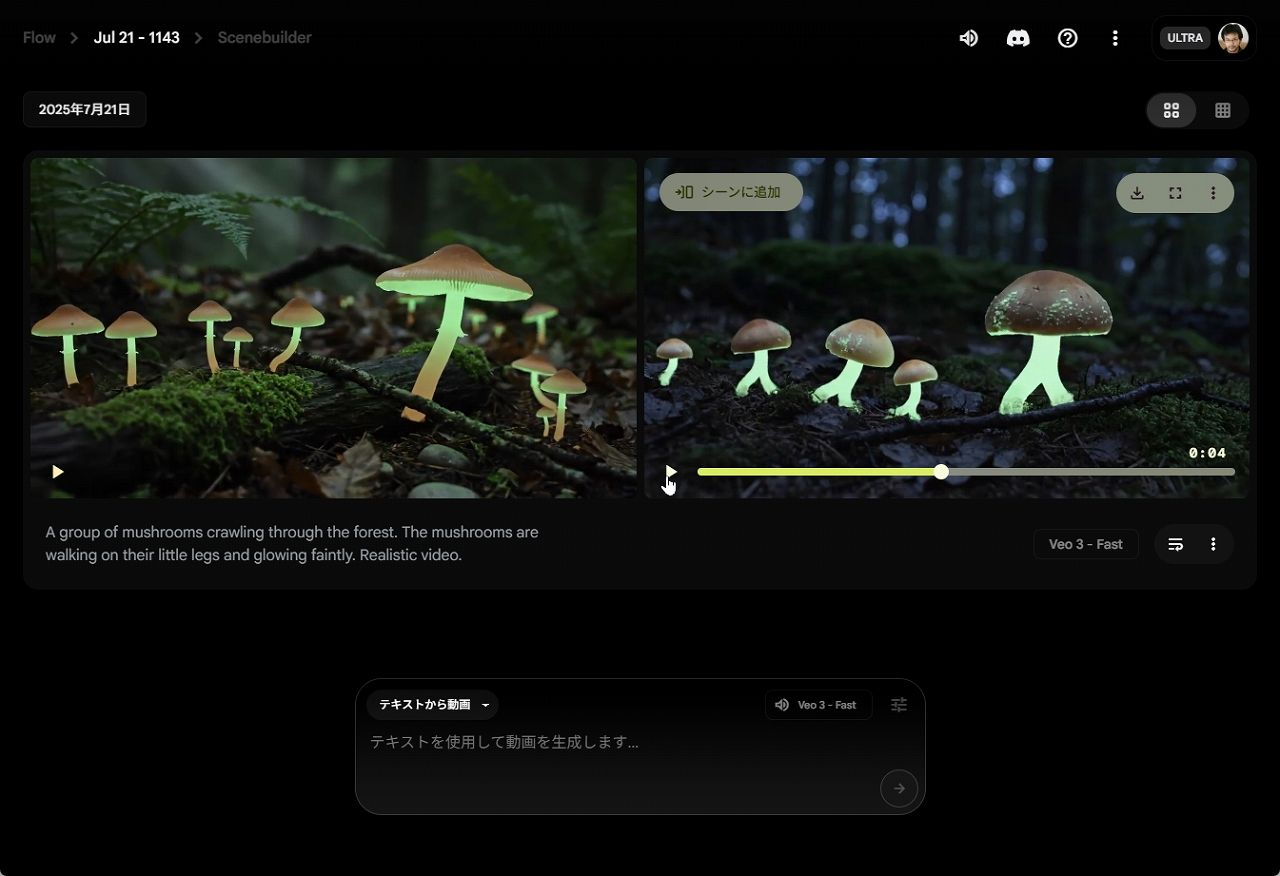

「Veo 3」で生成した「森の中を這うキノコの群れ」の動画。環境音も付いています。

有名どころの動画生成AIサービスをチェックしましょう。動画生成AIのパイオニア的存在である「Runway」は、プロユースを見据えた進化を続けています。2025年4月に発表された最新モデル「Gen-4」では、1枚の参照画像だけでキャラクターの外見を全シーンで一貫させる機能が搭載され、手軽に物語性のある映像制作ができるようになりました。さらに高速版の「Gen-4 Turbo」は10秒の動画を約30秒で生成可能という驚異的なスピードで、制作現場の効率を大きく向上させました。

一方、2023年創業の新興サービスのひとつ「Pika Labs」は、直感的な操作性と遊び心のある機能で人気を集めています。Discord上で手軽に利用でき、「Pikaffect」という魔法のようなエフェクトや、複数の画像要素を組み合わせてシーンを作る「Scene Ingredients」など、創造性を刺激するユニークな機能が満載です。自分の音声をアップロードしてキャラクターの口パクを同期させるリップシンク機能も搭載しており、SNS向けの短い動画制作ならPikaだけで完結できる手軽さが魅力です。

実写に迫る高品質を追求するなら、「Luma AI」の「Ray2」モデルが現在の最高峰かもしれません。2025年1月にリリースされたこのモデルは、「実写よりリアル」と評されるほど滑らかな動きと質感を再現し、物理シミュレーション技術によって物体の挙動が極めて自然です。その圧倒的なクオリティは、映画制作や広告業界のプロからも熱い視線を注がれています。

中国のショート動画大手「快手(Kuaishou)」が開発した「Kling」も注目されています。最大2分間、1080pという長尺、高解像度の動画生成に対応しているのが大きな特徴です。物理世界の法則を正確にモデル化しており、光の反射や影の動き、流体の表現などが非常にリアルです。また、架空のキャラクターがラーメンを食べるといった複雑な指示も高精度で映像化できるため、物語性の高いコンテンツ制作での活用が期待されています。

そして、忘れてはならないのがOpenAIの「Sora」です。当初は一部のクリエイター限定でしたが、現在ではChatGPT Plus(月額20ドル)以上の加入者であれば誰でも利用でき、最先端の技術が非常に身近な存在になりました。生成される全ての動画にC2PA規格のメタデータを付加し、透明性を確保する取り組みも行っています。

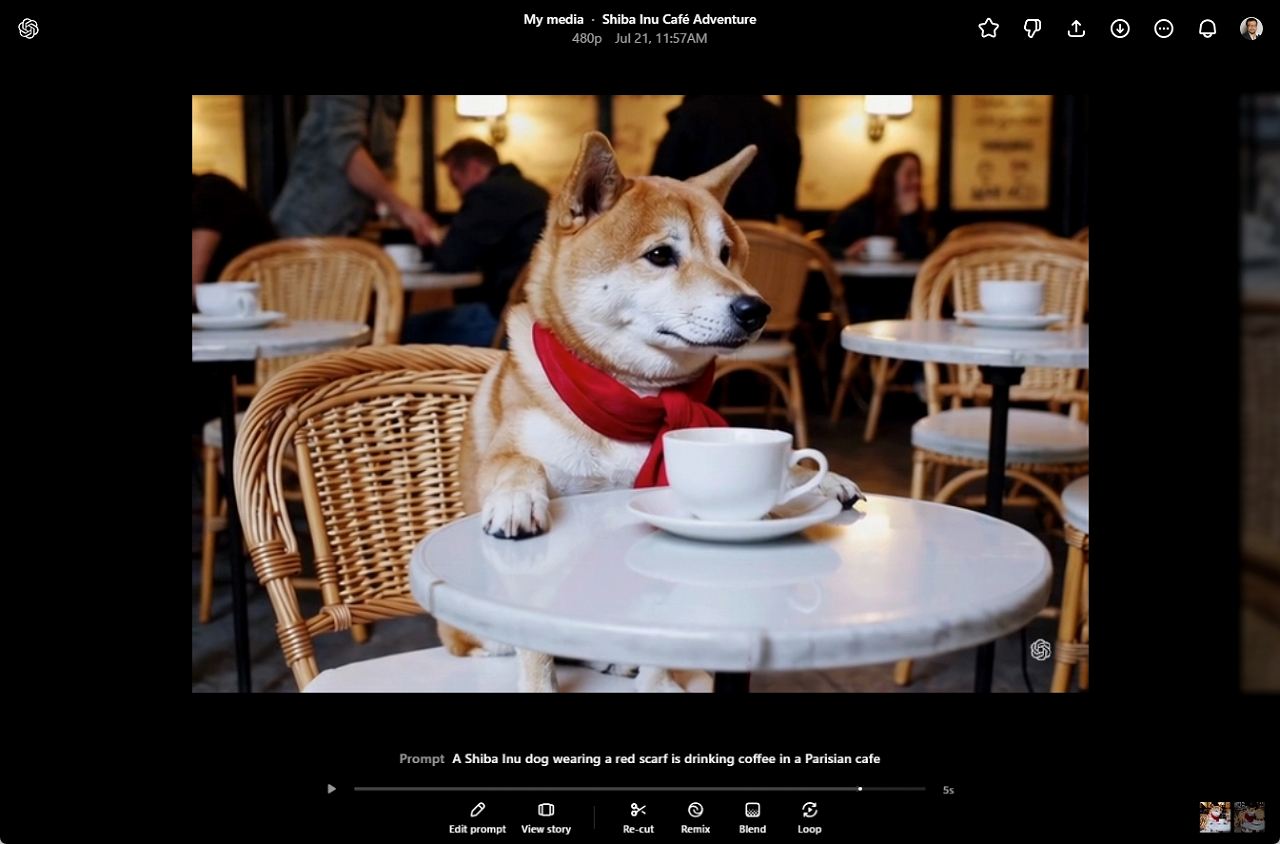

「Sora」で、「赤いスカーフを巻いた柴犬がパリのカフェでコーヒーを飲んでいる」と指示して動画を生成しました。

もう本人いらず?ビジネスを加速させるAIアバターサービスの進化

動画生成AIのもう一つの大きな潮流が、AIアバター(合成された人物)が話す動画を生成するサービスです。撮影や出演者の手配といった手間とコストを劇的に削減できるため、ビジネスシーンでの活用が急速に広がっています。

この分野の草分け的存在である「Synthesia」は、150種類以上のリアルなアバターと130種類以上の音声を備え、世界中の大企業が広報や社内研修に採用されています。テキストを入力するだけで、プロのナレーターのように自然な表情とジェスチャーで話す動画が作成でき、日本語を含む120以上の言語に対応している点も、グローバル企業にとって大きな魅力です。

より多機能で柔軟な活用を目指すなら「HeyGen」が有力な選択肢となります。70以上の言語に対応し、元の話者の声色やトーンを保ったまま別の言語に翻訳し、口の動きまで自然に再現する機能は圧巻です。例えば、日本で制作した製品紹介動画を、ワンクリックで英語や中国語のバージョンに変換するといった使い方が可能になります。API連携も充実しており、大量のパーソナライズド広告動画を自動生成することもできます。

これらのサービスは、課題だった「不気味の谷」を越えつつあり、生成されるアバターの表情や口の動きは驚くほど自然になりました。出演者のスケジュール調整や撮り直しの手間から解放され、誰でもプロ品質の解説動画やPR動画を量産できる時代は、ビジネスのあり方を根本から変える可能性を秘めています。今のところ、日本語の場合は、英語のように口を動かすと大げさすぎるので調整が必要になることも多いでしょう。とは言え、これもすぐに改善されると思います。

静止画から、任意のセリフを話すアバターを作成できる「HeyGen」。静止画もAIで生成しています。

ビジネス活用の最前線から見えてきた、動画生成AIの課題と未来予想図

動画生成AIの進化は、私たちの働き方や創造活動に大きな変革をもたらしていますが、その一方で解決すべき課題も浮き彫りになっています。技術の健全な発展のためには、光と影の両面を正しく理解することが重要です。

ビジネス活用の現場でも動画生成AIの活用が進んでいます。SNSやYouTube向けの短尺動画や、商品の紹介ムービー、営業やプレゼン資料の分かりやすい動画化などで導入が進んでおり、視覚と聴覚の両面から訴求できることで、視聴者の理解や関心を高めることができます。

多くは社内向けのコンテンツ作成に活用されていますが、大手企業が広告に利用した事例もあります。例えば、2024年6月、トイザらスはSoraを使用して商業広告を公開しました。2025年には、アメリカのベッティングサービスKalshiはVeo 3を使って、NBAファイナルのテレビCMを放映しています。また、教育・研修現場でも解説動画や教材コンテンツを自動生成し、個別最適化された学習体験を提供するという取り組みも進んでいます。

トイザらスは動画生成AIを広告制作に活用しています。

しかし、課題もあります。まず、長尺コンテンツの生成が困難だという技術的な課題が挙げられます。数秒のクリップ制作は得意でも、数分以上の物語を通してキャラクターや設定の一貫性を維持するのが難しいのです。また、社会的な課題として著作権と悪用リスクは避けて通れません。AIの学習データに著作権で保護された映像が含まれている可能性や、生成物が他者の作品に酷似してしまう問題は、業界全体でルール作りが急がれています。

さらに、ディープフェイク技術を悪用したフェイクニュースや詐欺は深刻な社会問題であり、技術的な対策が不可欠です。GoogleのSynthIDやOpenAIのC2PA規格のように、AIによる生成物であることを示す電子透かし技術の導入や、悪意のある利用を検知するシステムの開発が、今後の普及の鍵を握るでしょう。

こうした課題を乗り越えられれば、さらに刺激的な未来が待っています。今は動画の生成に何分もかかっていますが、いずれはリアルタイムに生成できるようになるでしょう。ユーザーの行動に応じて映像が即座に変化するインタラクティブなゲームやメタバース体験が実現するかもしれません。一つの指示で映像、音声、音楽までを統合的に生成する完全なマルチモーダルAIが登場すれば、誰もが思い描いた世界を瞬時にコンテンツ化できるようになります。技術の進化と社会的なコンセンサス形成の両輪を回していくことで、動画生成AIは真に創造的なツールとして社会に根付いていくはずです。

映像表現の民主化時代に取り残されないために

動画生成AIはもはや一部の専門家だけのものではなく、誰もがアクセスできる身近なツールへと進化を遂げました。アイデアさえあれば、高価な機材や専門知識がなくても、ハリウッド映画のような映像や、プロが制作したようなビジネス動画を作れる可能性が広がっています。

2025年7月にxAIが公開した動画では、イーロン・マスク氏は来年にはAIが生成した30分程度のテレビ番組が登場し、再来年にはAIで作った初の映画が登場するだろうと、予測していました。

この技術革新は、コンテンツ制作にかかるコストと時間を劇的に削減し、個人クリエイターから大企業まで、あらゆる層に計り知れない恩恵をもたらします。多種多様なツールが乱立する中、恩恵を享受するためには、それぞれのツールの特性を理解し、自分の目的に合わせて賢く選択・活用するデジタルリテラシーが不可欠です。

同時に、著作権やディープフェイクといった倫理的な課題から目を背けることはできません。クリエイターとしての責任を自覚し、技術を正しく使う姿勢がこれまで以上に求められます。この革命的な技術を恐れるのではなく、その可能性とリスクを正しく理解し、自らの創造性を拡張するためのツールとして使いこなしてください。

ABOUT執筆者紹介

柳谷智宣

柳谷智宣

ITライター/NPO法人デジタルリテラシー向上機構 代表理事

ホームページ

1998年からIT・ビジネスライターとして執筆活動を行っており、コンシューマからエンタープライズまで幅広い領域を手がけている。2018年からは特定非営利活動法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を立ち上げ、ネット詐欺や誹謗中傷の被害を減らすべく活動している。