これで解決!農林水産業の令和6年分確定申告Q&A

農家おすすめ情報

Contents

はじめに

本年、令和6年分の所得税申告は、令和7年3月17日(月)、消費税等は3月31日(月)までとなる。今回は誤りやすい事項や質問が多く寄せられる問題点などをピックアップしてQ&A形式で簡潔にまとめたのでぜひ参考にされたい。農林水産業者は、今一度本稿で確認して確定申告に臨んでいただけたらと思う。記事の記載にあたり国税庁の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。

家事費

Q.農業用建物兼住宅の住宅部分等に係る費用を全て必要経費に算入している。固定資産税、水道光熱費、損害保険料、借入金利子、減価償却費等を按分せずに計算している。これで問題ないのか?

A.農業に係る以外の部分については、家事費として必要経費に算入されない。

農業共済掛金

Q.水稲・家畜・果樹等に係る共済掛金だけでなく、 建物更生共済や農機具更新共済等の掛金も必要経費としている。これで問題ないのか?

A.温室や農業用建物を損害保険の対象とした建物更生共済や農機具更新共済等の掛金のうち貯蓄部分の金額は必要経費に算入されない。

確定申告のポイント!の会計処理と合わせて確認していただきたい。

減価償却

Q.令和5年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の草刈機について、一括償却資産として申告したが、令和6年中に除却したので、未償却残高を全て必要経費に算入している。これで問題ないのか?

A.一括償却資産とした年分の翌年以後、その全部又は一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできず、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入する。

一括償却資産とは?

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(一括償却資産という)の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができる(動力噴霧器、粉体肥料まき機、パソコンなど)。減価償却費の計算「償却率又は改定償却率」欄に「1/3」と記入する。

取得価額

Q.農業用不動産(建物)の取得時に支出した仲介手数料を、必要経費に算入している。これで問題ないのか?

A.取得の際に支払う仲介手数料は、購入のために要した費用であり、減価償却資産の取得価額に算入することになる。

減価償却方法

Q.個人農業者が、令和6年中に取得したトラクターについて、定率法を適用して減価償却費を計算している。これで問題ないのか?

A.償却方法の届出がなければ、鉱業用減価償却資産及び鉱業権を除き、定額法となる。

参考 減価償却費の計算方法

あらかじめ税務署へ届け出している償却方法により計算する。償却方法を届け出ていない場合には、原則として定額法(旧定額法)により計算する。なお平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物については旧定額法に、平成19 年4 月1 日以後に取得した建物については定額法に限られる。また平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物については定額法に限られ、定率法の選択はできない。構築物に該当する農業用ビニールハウスを新設した場合は要注意。生物(牛、馬、果樹など)については、平成19年3月31日までに取得したものは旧定額法に、平成19年4月1日以後に取得したものは定額法に限られる。

参考 農業用設備(機械・装置)の耐用年数

以下の耐用年数は7年、定額法の場合は償却率0.143

| トラクター | 歩行型トラクター 乗用型トラクター |

|---|---|

| 耕うん整地用機具 | ロータリー ハロー 代搔機 うねたて機 |

| 耕土造成改良用機具 | 抜根機 みぞ掘機 穴掘機 |

| 栽培管理用機具 | たい肥散布機 石灰散布機 は種機 田植機 スプリンクラー |

| 防除用機具 | スピードスプレヤー 散粉機 噴霧器 土壌消毒機 |

| 穀類収穫調製用機具 | 自脱型コンバイン バインダー わら処理カッター 普通型コンバイン ウインドロウア― 脱穀機 もみすり機 穀物乾燥機 |

| 果樹、野菜収穫調製用機具 | 野菜洗浄機 掘取機 しいたけ乾燥機 果実洗浄機 |

| その他の農産物収穫調製用機具 | たばこ乾燥機 こんにゃく乾燥機 |

| 農産物処理加工用機具 | わら打機 干ぴょう製造機 荒茶製造機 仕上茶製造機 いも切機 |

修繕費

Q.明らかに固定資産の価値を高める支出であるのに、修繕費として一括して必要経費に算入している。これで問題ないのか?

A.修繕費のうち、明らかに資本的支出となるものは減価償却の対象とされ、一括して必要経費に算入できない。

参考 修繕費と資本的支出の区分

農業用の建物、施設、機具などの固定資産の修繕・改良などのために支出した金額のうち、①その固定資産の価値を高め、または使用可能期間を延長させることとなる部分に対応する金額は資本的支出とされ、耐用年数にわたって減価償却費の計算を行うことになり、②その固定資産の通常の維持管理のため、または災害等により被害を受けた固定資産についてその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費とされ、その年の必要経費の額となる。

資本的支出は例えば、①建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分にかかる金額、②用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した金額、③機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額をいう。

なお資本的支出であっても、1つの計画に基づく修理・改良などのために支出した金額で、本年中に同一資産について要した金額が20万円未満である場合や、おおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな場合は、修繕費として必要経費に算入することができる。

青色申告特別控除

Q.貸借対照表の提出がない又は期限後申告の場合でも55万円又は65万円の青色申告特別控除を適用している。これで問題ないのか?

A.55万円又は65万円の青色申告特別控除額を適用するには、申告書に正規の簿記の原則に従った記録に基づく貸借対照表、損益計算書を添付し、その控除を受ける旨を記載して法定申告期限内に提出しなければならない。

| 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳) | 貸借対照表と損益計算書を添付 | e-Taxで申告または優良な電子帳簿保存 | |

|---|---|---|---|

| 控除額65万円 | ○ | ○ | ○ |

| 控除額55万円 | ○ | ○ | ー |

| 控除額10万円 | 簡易記帳 | 損益計算書の提出 | ー |

Q.都市農業として農業所得と不動産所得を兼ねている。農業所得が赤字で、不動産所得が事業的規模に至らない場合に、青色申告特別控除は10万円が上限であると考えている。これで問題ないのか?

A.不動産所得が事業的規模に至らないとしても、農業所得がある場合には、他の要件を満たすことで、55万円又は65万円の青色申告特別控除を適用することができる。

事業的規模とは?

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断する。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われる。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

山林所得

Q.山林の林地の譲渡による所得を山林所得としている。これで問題ないのか?

A.山林所得に規定する山林とは、山林を構成する立木を意味するものであり、山林を構成する土地である林地の譲渡は、譲渡所得(分離課税)となる。

一時所得

Q.生命保険の満期保険金を受け取った人が保険料負担者でない場合に、その保険金を一時所得として申告している。問題ないのか?

A.保険金は、保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象になる。

純損失の繰越控除

Q.青色申告者で連年確定申告書を提出しているが、3年前に必要経費の計上漏れがあり損失があることが判明した場合、純損失の額や純損失の繰越の額等については確定申告書に記載することとされているから、前2年の各年分については純損失の繰越に係る更正の請求はできないと考えている。これで問題ないのか?

A.3年前の確定申告書に純損失の額の記載がない場合であっても、更正の請求により純損失の額が明らかにされた場合には、その純損失の額を繰り越すことのできる2年前及び1年前の各年分についても確定申告書に純損失の額等の記載があった場合と同様に更正の請求をすることができる。

更正の請求とは?

税額を多く申告していた場合は「更正の請求」という手続きにより還付を受けることができる。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内。税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続きが必要。

Q.白色申告者が、台風による浸水で事業用資産に損害を受け、これらの損失による純損失の金額が生じた場合において、これらの損失の金額は、白色申告者なので翌年に繰り越すことはできないと考えている。これで問題ないのか?

A.被災事業用資産の損失の金額は、白色申告者であっても3年間繰り越すことができる。

なお、特定非常災害に指定された災害により生じた損失である場合には、5年間繰り越すことができる。

特定非常災害とは?

著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図ること等が特に必要と認められるものが発生した場合に指定されるものをいい、近年では、平成28年熊本地震、平成30年7 月豪雨災害、令和元年台風19号、令和2年7月豪雨災害、令和6年能登半島地震災害等が指定されている。

雑損控除

Q.詐欺による損害を、雑損控除の対象としている。これで問題ないのか?

A.雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領に限られ、詐欺による損害は対象外とされる。

医療費控除

Q.医薬品への支出が多く、薬局で購入した金額を全て医療費控除の計算対象にしている。これで問題ないのか?

A.治療による医薬品以外の日用品においては、医療費控除の対象にならない。

参考 補填金について

高額療養費や高額介護合算療養費、生命保険会社等からの入院給付金などで補填される金額は(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引く。

平均課税

Q.昨今、話題の半農半Xのように、漁業と会社員を生業としている。平均課税の適用に当たり、各種所得の金額の20%以上で判定している。これで問題ないのか?

A.適用判定の金額基準は、総所得金額(分離課税の所得を除く)の20%以上である。

例えば、「事業所得の金額200万円(うち変動所得80万円)、給与所得の金額500万円」の場合には、「80万円<(700万円×20%)」となり、平均課税の適用はない。

半農半X(エックス)とは、農業を営みながら他の仕事にも携わり、双方で生活に必要な所得を確保する仕組みのことをいう。

変動所得とは?

事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、印税や原稿料、作曲料などによる所得をいう。

住宅借入金等特別控除

Q.住宅借入金等特別控除の適用を受けている年分又は前年分において、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けているにもかかわらず、その特例を受けた金額を住宅等の取得価額から減算していない。これで問題ないのか?

A.個人が住宅借入金等特別控除の適用を受けている年分又は前年分において、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合は、住宅借入金等特別控除額の計算上、当該特例を受けた金額を住宅等の取得価額から減算する必要がある。

定額減税

Q.青色事業専従者である配偶者を定額減税の対象としている。これで問題ないのか?

A.青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者(青色事業専従者等)は、定額減税の対象となる同一生計配偶者又は扶養親族(同一生計配偶者等)には含まれないこととされており、これらの者を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできない。青色事業専従者等が所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等が自身の申告等で定額減税の適用を受けることとなる。

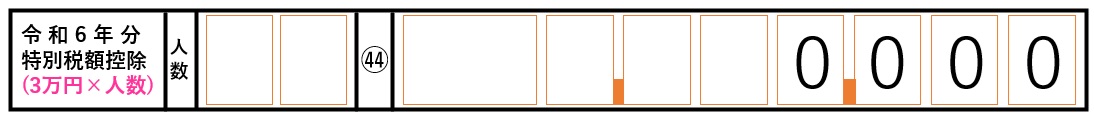

定額減税 令和6年分の確定申告書一部抜粋

確定申告書に定額減税が新設される点が例年とは異なるので要注意。

その他

Q.農業法人の給与所得者が還付申告を行うに当たって、20万円以下の雑所得等を除外している。これで問題ないのか?

A.確定申告を要しない給与所得者であっても、申告書を提出する以上、20万円以下の雑所得等も申告しなければならない(ただし、確定申告を要しない配当所得等又は上場株式等の譲渡による所得を除く)。

Q.公的年金等の収入が400万円以下の者で、青色申告特別控除55万円を控除した後の所得金額が20万円以下である場合に、確定申告は不要であると考えている。これで問題ないのか?

A.所得金額が20万円以下であることを判断する際は、確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、全て適用しないで計算した所得金額で判断する。

おわりに

農林水産業者の方は、生産資材高騰にもかかわらず農林水産物価格に反映されていないのが現状で、中には副業されている方も少なくないので、くれぐれも副収入の申告漏れには気を付けたい。インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても申告する必要がある(例えば暗号資産を売却等により生じる所得)。

毎年多忙を極める確定申告の時期に多くの疑問質問が寄せられる。特に初めてでわからない方は、税務署による電話相談も行われているので利用するのも一手だ。今回は誤りやすい事例や疑問点を取り上げてきたが、まずは基本的なルールから理解して、スマートな確定申告に臨んでいただけたら幸いである。

ABOUT執筆者紹介

佐藤宏章

佐藤宏章

公認会計士/税理士

公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所 代表

秋田県農家出身(酪農・メロン・水稲)。東京農業大学農学部農学科卒業後、農業経営者に的確なアドバイスをと一念発起し、公認会計士資格取得。監査法人勤務を経て、「日本初の農業に特化した専門家」として独立開業。

農業経営者に会計・税務・経営をわかりやすく伝えることをモットーに、全国各地で活動中。企業・自治体・大学・税理士会等向けに講演、「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日)「めざましテレビ」(フジテレビ)その他メディア出演も多数。かつてないスタイルで唯一無二の存在と信頼を集める。