【令和7年 最新!】確定申告はいくらから必要?副業やアルバイトなどケース別にスッキリ解説|税理士監修

確定申告

Contents

確定申告は、所得の有無にかかわらずすべての人にとって無関係ではありません。

たとえ小さな副収入や一時的なアルバイトであっても、申告が必要となる場合があり、見過ごしたことによって延滞税や無申告加算税など、思わぬ不利益を被る可能性があります。

一方で、正しく確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられる、適切な控除を適用できるなど、納税者として当然得られるべき権利を行使することにもつながります。

本記事では、確定申告が必要となる収入の目安について、立場や働き方ごとに詳しく整理し、必要な手続きを誤りなく進めるための基礎知識を税理士監修のもとで解説します。

なお、令和7年より所得税の基礎控除等が改正されますので、今回の記事は改正後の制度にのっとったものです。令和6年以前とは金額等が異なっていますので、注意してください。

どのように改正されるのか詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

そもそも確定申告とは?基礎をかんたんに解説

所得税の確定申告は、その年の1月1日~12月31日の間で得た収入と、それにかかる税金の額を計算し、税務署に申告する手続きです。

払いすぎた税金が戻ってくる「還付」や、不足分を追加で納める「納税」が目的となります。

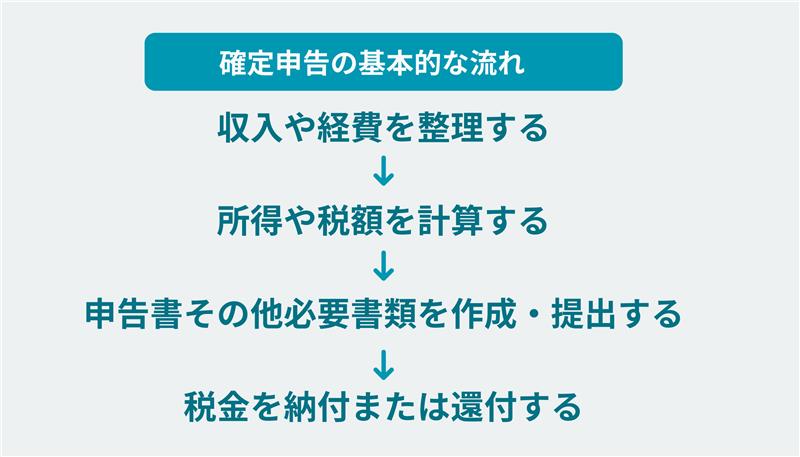

主な流れは下の図のとおりです。

図のように、収入や経費を整理するところから申告は始まります。

確定申告が必要かどうかは、収入や雇用形態などで異なります。次に、確定申告が必要となる収入の目安をケース別に見ていきましょう。

【ケース別】確定申告が必要な金額

確定申告が必要かどうかは、合計所得金額などによって決まります。ここでは、確定申告が必要となる金額をケース別に紹介します。

個人事業主・フリーランスの場合

年間の合計所得金額が基礎控除58万円+基礎控除上乗せ37万円=合計95万円を超えると、確定申告が必要です。合計所得金額は、事業所得や不動産所得、配当所得、雑所得などの合計額を指します。

※基礎控除額は所得によって異なり、95万円は合計所得⾦額132万円以下の場合に適用される金額です。今回は確定申告を行うかどうかの目安ですので、合計所得⾦額132万円以下の方を想定しています。

副業している会社員の場合

会社から給与を受け取りながら、副業で収入を得ている場合、その副業による所得(正確には「給与所得以外の所得」。収入から必要経費を差し引いた額の合計として考えて差し支えないが、所得ごとに計算が異なる)の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。

一方、2ヶ所以上から給与を受け取っている方の場合、年末調整されていない給与所得や副業による雑所得などを合算し、課税対象となる所得の合計が年間20万円超えとなれば、確定申告の義務が生じます。

ただし、年間の給与所得が一定の所得控除を差し引いた結果150万円以下となり、なおかつ副業所得の合計が20万円を下回る場合は申告が不要です。

また、同族会社に勤務する役員やその親族が、会社から給与以外に貸付金の利子や不動産の賃料などを受け取っている場合は、これらも課税対象となります。所得合計が20万円以下であるかどうかに関係なく確定申告が必要です。

副業の確定申告についてもっと詳しく知りたいという人は、こちらの記事をチェックしてみてください。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイト、学生の方は、年収が給与所得控除額65万円と基礎控除95万円(所得金額132万円までの場合)の合計額である160万円を超えると確定申告が必要です。

勤労学生控除は、その年の12月31日の時点で下記すべての条件を満たした場合に適用されます。

- 給与所得などの勤労による所得がある

- 合計所得金額が75万円以下

- 1の勤労による所得以外の所得が10万円以下

- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などの生徒であること(他にも対象あり)

なお、パート・アルバイトのいずれの場合も勤務先で年末調整を受けていれば、基本的に確定申告の必要はありません。

主婦・扶養内で収入がある場合

主婦の方がパートなどで収入を得ている場合でも、その収入が年間160万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。これは、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(95万円)の合計額(=160万円)以下であれば課税所得が生じないためです。

また、配偶者が正社員で主たる生計維持者となっている場合、一定の条件を満たせば「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。具体的には、パート収入が123万円以下であれば配偶者控除の対象、123万円を超え201.6万円未満の範囲であれば段階的に控除額が変動する配偶者特別控除の対象になります。

年金受給者の場合

年金を受給している方でも、一定の条件を満たす場合には確定申告が必要です。公的年金は「雑所得」として課税の対象となっており、年金額が一定以上の場合には所得税が源泉徴収されます。ただし、全ての年金受給者が申告しなければならないわけではありません。

「確定申告不要制度」によって、以下の2つの条件をどちらも満たす場合には、たとえ源泉徴収されている税額があっても、確定申告の必要はありません。

- 公的年金等の年間収入が400万円以下

- 公的年金以外の所得の合計が20万円以下

つまり、主な収入が国民年金や厚生年金などの公的年金のみで、その額が400万円以内であれば、基本的に申告は不要です。ただし、生命保険からの個人年金や、パート収入などの給与所得、あるいは不動産所得などの所得合計が年間で20万円を超える場合には、申告が義務となります。

障害年金や遺族年金など、非課税とされている年金については確定申告の対象外です。自身の受給している年金の種類や金額、他に得ている収入の有無をよく確認し、申告の要否を判断することが大切です。

その他の確定申告をした方が良いケース

下記のようなケースでは、確定申告をすることで税金の負担が軽減される可能性があります。

| 状況 | 条件 |

|---|---|

| 医療費が多かった | 医療費控除を受けられる可能性がある。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%) |

| ふるさと納税をした | ワンストップ特例制度を使わない場合や6以上の自治体へ寄附をした場合 |

| 住宅ローンを組んだ | 初年度は確定申告が必要(2年目以降は年末調整で対応可) |

| 年の途中で退職をしていて、年末調整されていない | 年末調整されていなければ所得税および復興特別所得税が納め過ぎになっている可能性がある |

| 保険の満期金などの一時所得がある | 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) で所得額が発生する場合 |

上記は、一部の条件なうえに例外もあるため、詳細は国税庁のWebサイトで確認してください。

確定申告を法定申告期限内にしないデメリット

確定申告は原則として毎年3月15日までに提出する必要があります。これを過ぎてしまうと、次のような問題が生じます。

加算税などの追徴課税が課されることがある

確定申告を期限までに行わないと、「無申告加算税」や「延滞税」といった追加の税金が発生します。

無申告加算税は、納付すべき税金に一定割合を乗じて計算します。

税務署からの調査の事前通知前に自主的に申告した場合の無申告加算税は、納めるべき税額の5%です。しかし、事前通知後に申告した場合は50万円以下の部分に10%、50万円を超え300万円までの部分に15%、300万円を超える部分に25%が適用されます。

延滞税は延滞期間に応じて加算されるもので、納期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方、2ヶ月以降は年14.6%または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。

青色申告は控除額が減ってしまう

青色申告には65万円・55万円・10万円の特別控除が適用されるメリットがあります。しかし、65万円・55万円の控除は法定申告期限内に提出することが条件です。

期限を過ぎて申告を行った場合は、65万円・55万円ではなく10万円の控除になります。節税効果に大きな差が出るため、青色申告をしている個人事業主・フリーランスにとっては大きなデメリットです。

確定申告を忘れていた時は早く申告する

確定申告を期限までに行わなかった場合、税務上の不利益を受けるだけでなく、日常生活にも影響が及ぶおそれがあります。とはいえ、申告を忘れていたことに気づいた時点で、できるだけ早く対応すれば、課されるペナルティを抑えることが可能です。

確定申告をしないことで生じる主なデメリットは、以下のとおりです。

- 無申告加算税と延滞税がかかる

- 納税証明書が発行されず、ローン審査や融資手続きに支障をきたす

- 所得を自治体が把握できず、住民税が課税されないことで未納扱いになる可能性がある

これらのリスクを回避するためにも、期限を過ぎたとしても、速やかに自主的な申告・納税を行うことが重要です。

確定申告をしないデメリットやリスクについては、こちらの記事でより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額、働き方などによって異なります。個人事業主やフリーランスはもちろん、会社員や主婦、年金受給者でも、一定の条件を超えると申告義務が生じるため、自分のケースを正しく理解しておくことが重要です。

確定申告をすることで控除などのメリットを受けることができますが、手続きが複雑でめんどくさいと考える人も多いのではないでしょうか。

そんな人には、会計ソフトの利用がおすすめです。

日々のお金の動きを会計ソフトに記録しておくことで、確定申告時の負担を大幅に軽減できます。

青色申告で最大65万円の控除を受けたいという人には、ソリマチの青色申告専用の会計ソフト「みんなの青色申告」がおすすめです。

まずは実際にソフトを触ってみたいという人は、30日間の無料お試し体験を利用してみてください。

ABOUT監修者紹介

税理士 鈴木まゆ子

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

ABOUT執筆者紹介

加藤良大

加藤良大

フリーライター

ホームページ・ブログ

歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。

多くの大企業、中小企業のWeb集客、

【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告

はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。

はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。