他社でも社保加入中の副業・兼業社員 給料にかかる社会保険料額はどう決まる?

社会保険ワンポイントコラム

働き方改革に伴う副業・兼業の解禁により、他社でも厚生年金・健康保険に加入しながら働く社員が増えている。そこで今回は、複数の企業で社会保険に加入する社員の社会保険料額決定の仕組みを整理しよう。

他社の給料を合算して決める社会保険料

社会保険では、同時に複数の企業で厚生年金・健康保険に加入する勤務形態を二以上事業所勤務という。二以上事業所勤務をする社員の月々の給料にかかる社会保険料額は、他社でも加入中であることを踏まえて額が決定される。

保険料額を決める具体的な手順は、次のとおりである。

② 合算した給料額に対応した標準報酬月額を求める。

③ 求めた標準報酬月額に保険料率を乗じ、保険料額を算出する。

④ 算出された保険料額を各社の給料額で按分し、企業ごとの保険料額を割り出す。

① 給料額を合算する

厚生年金の保険料額を例にとり、具体例で考えてみよう。例えば、A社で社会保険に加入中の社員が、B社でも社会保険に加入して働くことになったとする。

この場合に合算する給料額は、食事を提供するなど現金以外で支給するものもあるケースでは、それらも金額換算して加えた額になる。仮に当該金額がA社は22万円、B社は11万円であれば、2社の給料額を合算すると「33万円」である。

② 標準報酬月額を求める

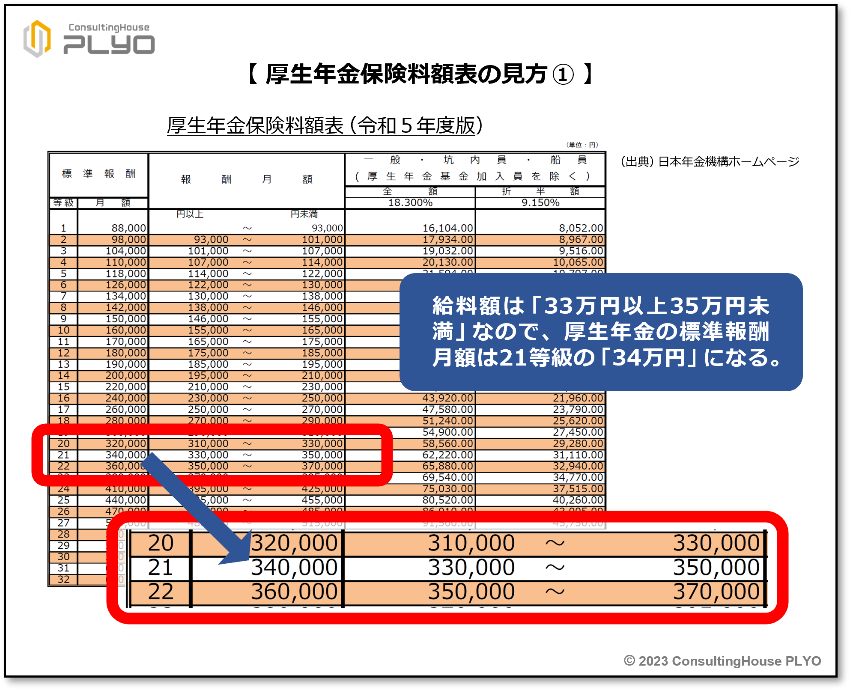

①で算出された2社の給料額の合計「33万円」を、厚生年金の保険料額表に当てはめる。「33万円」は報酬月額が33万円以上35万円未満の場合に該当するので、厚生年金の標準報酬月額は21等級の「34万円」になる。

③ 保険料額を算出する

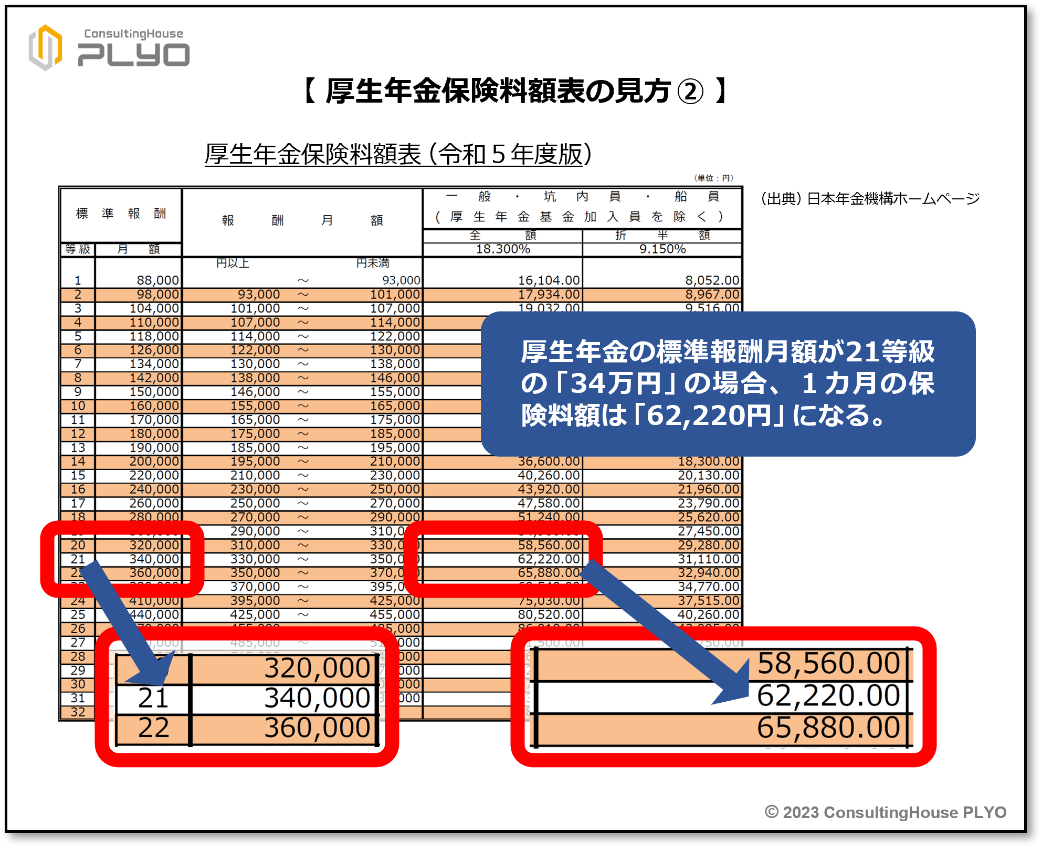

②で求めた標準報酬月額「34万円」に厚生年金の保険料率「18.3%」を乗じ、1カ月当たりの保険料額を算出する。

算出された「62,220円」が、当該社員の1カ月の厚生年金保険料額になる。この金額は、厚生年金保険料額表の21等級の行にも記載がある。

④ 企業ごとの保険料額を割り出す

③で算出された厚生年金の保険料額「62,220円」をA社の給料額(22万円)とB社の給料額(11万円)とで按分し、A・B両社の保険料額を算出する。計算は次のように行う。

B社の保険料額:62,220円×11万円÷(22万円+11万円)=20,740円

1カ月当たりの厚生年金の保険料額「62,220円」のうち、A社分は「41,480円」、B社分は「20,740円」となる。従って、A社は「41,480円」を当該社員と折半負担し、B社は「20,740円」を折半負担することになる。

なお、健康保険は社員が選択した一方の企業の制度のみに加入することになるが、各企業の保険料額の算出方法は上記と同様である。

具体的な保険料額は通知で確認を

実務上は、原則として企業側が上記のような社会保険料計算を行う必要はない。それぞれの企業が負担する保険料額は、日本年金機構から届く通知で確認できるからである。

ただし、二以上事業所勤務を行う社員の保険料額の通知を日本年金機構から受け取るには、日本年金機構に『被保険者所属選択・二以上事業所勤務届』を提出している必要がある。この書類は社員自身に提出義務が課されているため、企業側としては対象となる社員に書類の適切な記載と提出を指導することが重要といえる。

ABOUT執筆者紹介

コンサルティングハウス プライオ 代表 中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。 大須賀信敬

大須賀信敬

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)