人事部門は従業員の「静かな退職」にどう対応する?

中小企業おすすめ情報

必要以上に働かない「静かな退職」。昨今、このような就業姿勢に共感を覚える従業員が増加傾向にあるという。しかしながら、企業が持続的な成長・発展を実現するには、「静かな退職」を行う従業員の増加が大きな足かせになることは否めない。それでは、このような状況に対し、人事部門はどのように対応することができるだろうか。今回は、「静かな退職」の原因や対応施策について考えてみよう。

若年層の共感を呼ぶ「静かな退職」

昨年(2024年)頃から、「静かな退職」という用語を耳にすることが増えた。

「静かな退職」とは、2022年に米国のキャリアコーチが提唱した「Quiet Quitting」という概念の和訳である。企業内で散見される特徴的な勤務姿勢を示す文言で、必要以上に働かない状態を表している。

具体的には、最低限の業務にしか取り組まず、組織への積極的な関与や自身の成長に対する意欲を喪失している状態を「静かな退職」と呼ぶようだ。このような従業員は企業と心理的に距離を置いた状態にあるため、「職場にいても実質的には退職しているのと変わらない」との意が込められた表現といえよう。

「静かな退職」は前述のキャリアコーチがSNSで紹介したためか、とりわけ若年層の共感を呼んでいる点に特徴がある。ただし、実際に必要以上に働かない勤務姿勢をとる従業員は、さまざまな年代で散見されるようである。

多様な原因が「静かな退職」の背景に

従業員が必要以上に働かなくなるのはなぜだろうか。

原因やきっかけは一様ではなく、例えば以下のような点が考えられるようだ。

【業務面】仕事にやりがいを感じない。仕事が合わない。

【風土面】意見を言いづらい。ミスが許されない。

【価値観面】昇進に興味がない。ワークライフバランスを重視したい。

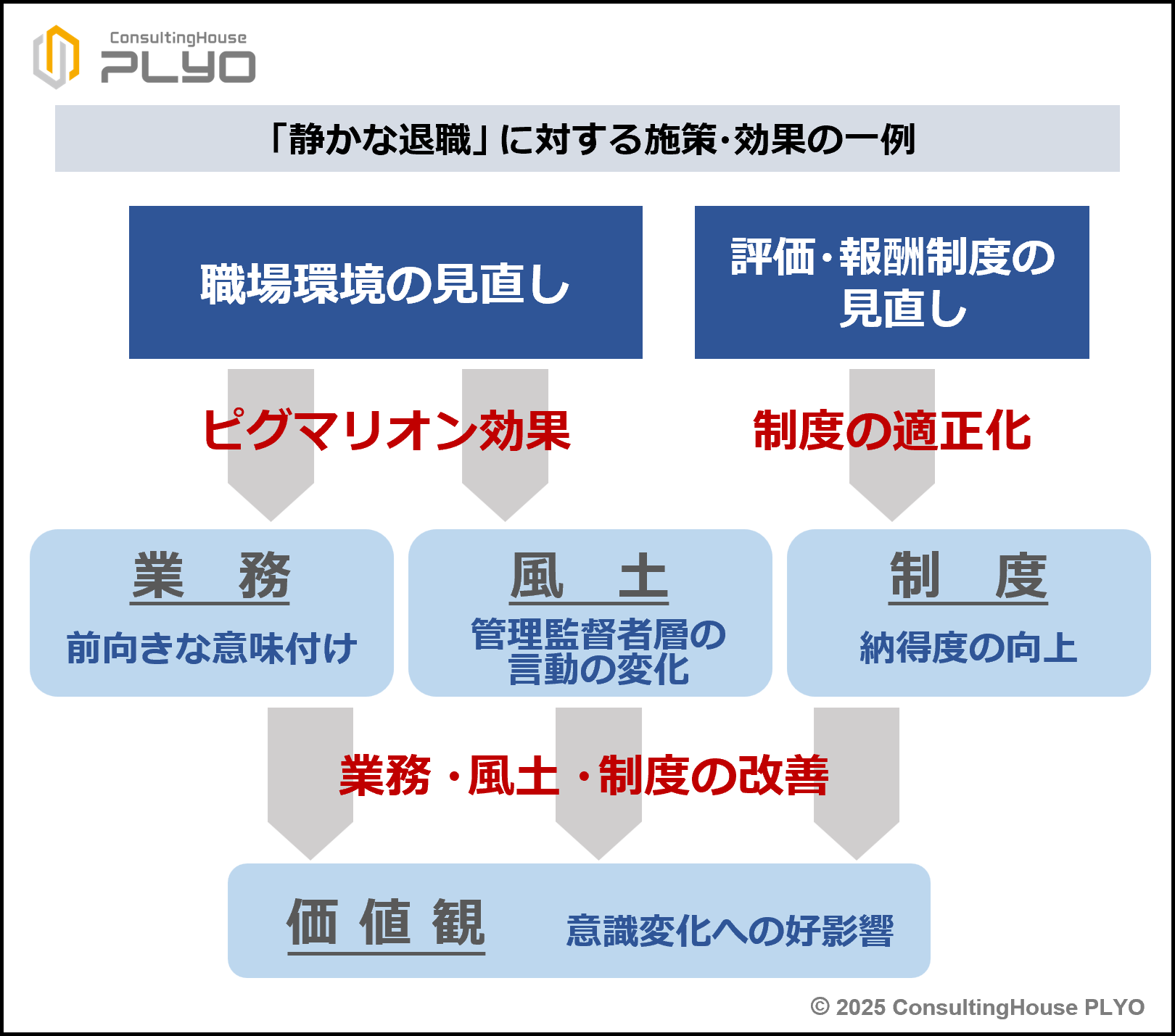

上記を踏まえると、従業員の「静かな退職」に人事部門が取り得る対策は、「制度面」では自社の評価・報酬制度を見直すことが考えられる。制度の適正性を検証した上で、可能な限り従業員の納得度の高い仕組みに変更することが必要だろう。

また、「業務面」「風土面」では、各部門の職場環境の見直しに取り組みたいものだ。その際は、部門長などの管理監督者層の意識改革が不可欠である。

『期待と成果の因果関係』の教育研修を

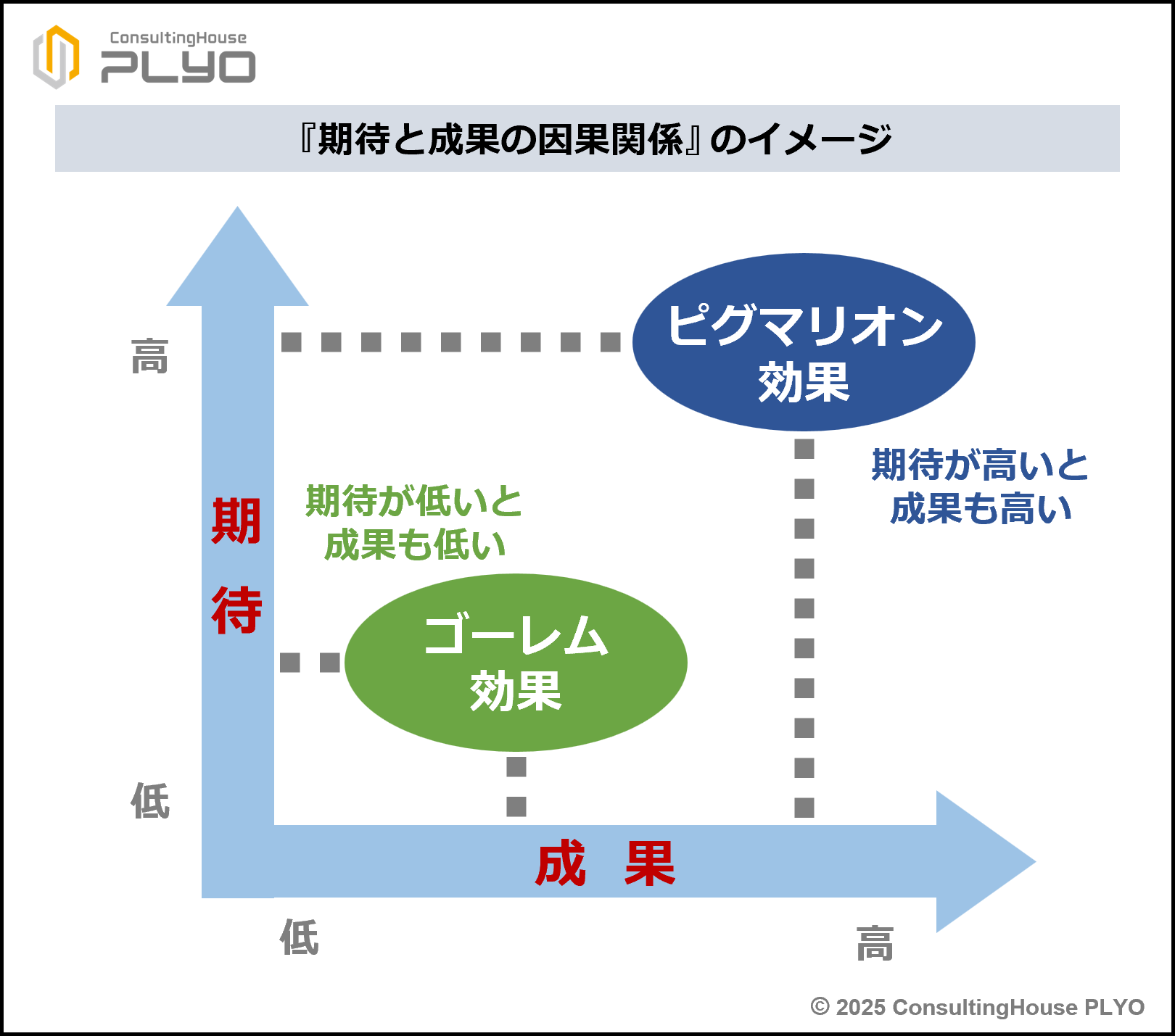

職場環境の見直しで管理監督者層の意識改革を進める際は、教育研修を通じて『期待と成果の因果関係』への理解を促進することが重要である。『期待と成果の因果関係』とは「高い期待をかけられた部下は高い成果を収めやすく、低い期待しかかけられなかった部下は成果も低くなりやすい」という現象のことで、人の心理特性に伴って生じる関係性のひとつである。

例えば、上司が部下に対し「彼は仕事ができる」「彼女は優秀だ」など、肯定的で高い期待をしながら接したとする。このような場合には部下の就業意欲は高まり、期待に応えようと努力することでパフォーマンスが向上しやすい。

一方、「彼はやる気がない」「どうせ言われたことしかやらない奴だ」など、否定的で低い期待を抱いて部下に接した場合はどうだろうか。このケースでは部下の自己肯定感が低下するため、意欲が減退して能力が十分に発揮できなくなるものだ。

高い期待が高い成果を導く仕組みをピグマリオン効果、低い期待が低い成果を導く仕組みをゴーレム効果という。

ピグマリオン効果が“業務”と“風土”を変える

周囲から常に肯定的で高い期待を受ける環境に身を置けば、与えられた役割に新しい価値を見出すことも可能になる。「やりがいがない」と思い込んでいた業務にも、前向きな意味付けができるようになるものだ。

また、高い期待の心理的効果を認識することは、管理監督者層が自身の言動を見直す契機になる。そのため、風土悪化の原因になっている部門長などの言動も削減が期待でき、誰もが意見を言いやすいなど、心理的安全性の高い職場風土づくりが進むことだろう。

以上のようにして業務面・風土面に改善が見られ、あわせて制度面の適正化により従業員の納得度が向上すれば、「昇進に興味がない」などの個人的価値観にも変化の兆しが現れるかもしれない。

制度面の適正化と職場環境の改善の実施は、必要以上に働かない従業員の存在に一定の効果が期待可能な対応である。ただし、いずれも簡単な施策ではない。短期間で実施できることはなく、関係各部門および従業員の協力も必要になる。

しかしながら、「静かな退職」に即効性を期待できる改善手法は存在しない。人事部門としては、根気強く取り組むことが肝要といえよう。

ABOUT執筆者紹介

コンサルティングハウス プライオ 代表 中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。 大須賀信敬

大須賀信敬

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)