農林水産物輸出拡大の展望と税制

農家おすすめ情報

Contents

はじめに

日本は人口減少に伴い国内市場は縮小傾向にあるが、一方世界の食市場の規模は、世界人口の増加等に伴い、アジア、欧米を中心に拡大傾向にある。人口減少下においても、農業生産基盤の維持・強化を図るためには、農業者の収益性が向上するよう、今後成長する海外の食市場を取り込み、農林水産物の輸出促進を図っていくことが重要になる。「食料・農業・農村基本計画」において、2030年までに農林水産物の輸出額を5兆円とする目標が設定されている。

今回は農林水産物の輸出及び税制上の措置について解説する。輸出を視野に検討される農業者の方は本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。

農林水産物の輸出促進の背景

我が国は人口減少、いわゆる少子高齢化が加速しており、今後国内の食市場は縮小傾向へと見込まれている。

| 2000年 | 2020年 | 2070年 | |

|---|---|---|---|

| 人口 | 1億2,693万人 | 1億2,615万人 | 8,700万人 |

| 高齢化率 (65歳以上の割合) |

17.4% | 28.6% | ? |

| 増減率 | △1% | △30% |

新興国の経済成長、人口増加が進んでおり、世界全体の食市場は拡大すると見込まれている。

| 2000年 | 2023年 | 2050年 | |

|---|---|---|---|

| 人口 | 61億人 | 80億人 | 97億人 |

| 増減率 | +31% | +23% |

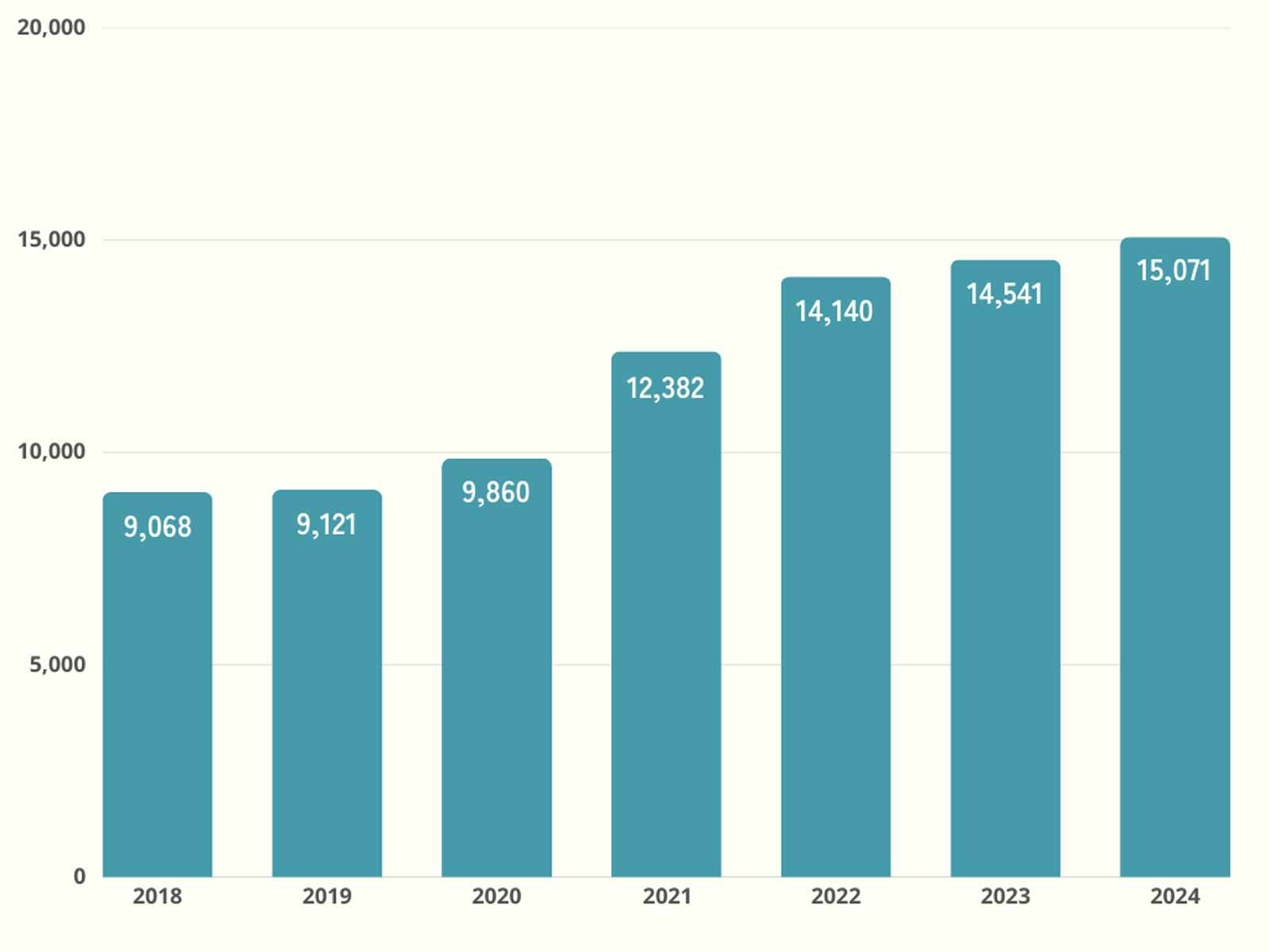

農林水産物輸出額の推移

2030年5兆円の達成に向けて順調に推移している(単位:億円)。

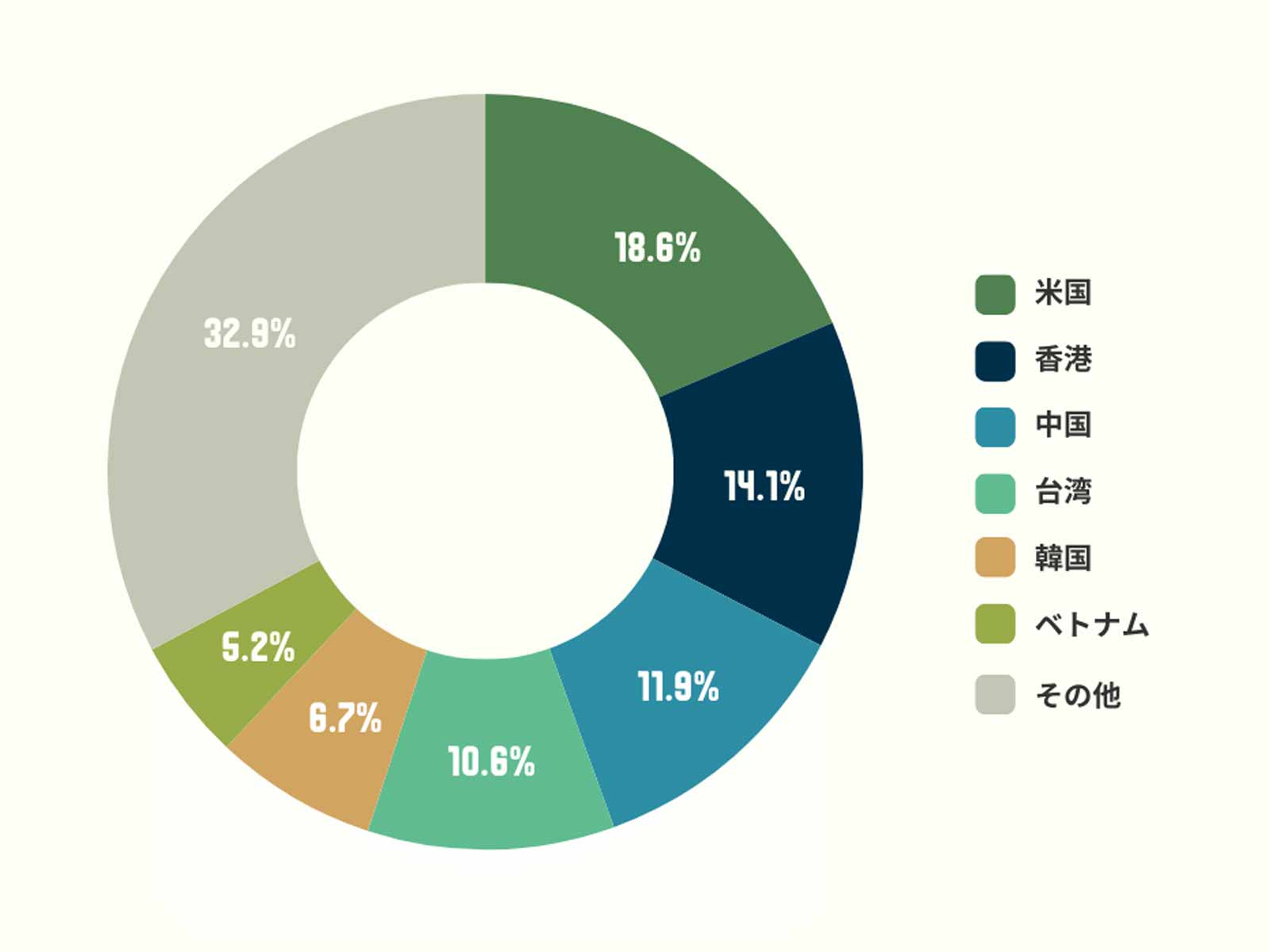

直近2025年1-6月の国別輸出額割合

2025年上半期の農林水産物の輸出額は8,097億円となり、2024年同期比で15.5%の増加(1,086億円増加)。

上記の円グラフよりアジアにおいて高品質な日本産品の人気の高さが一目瞭然だ。

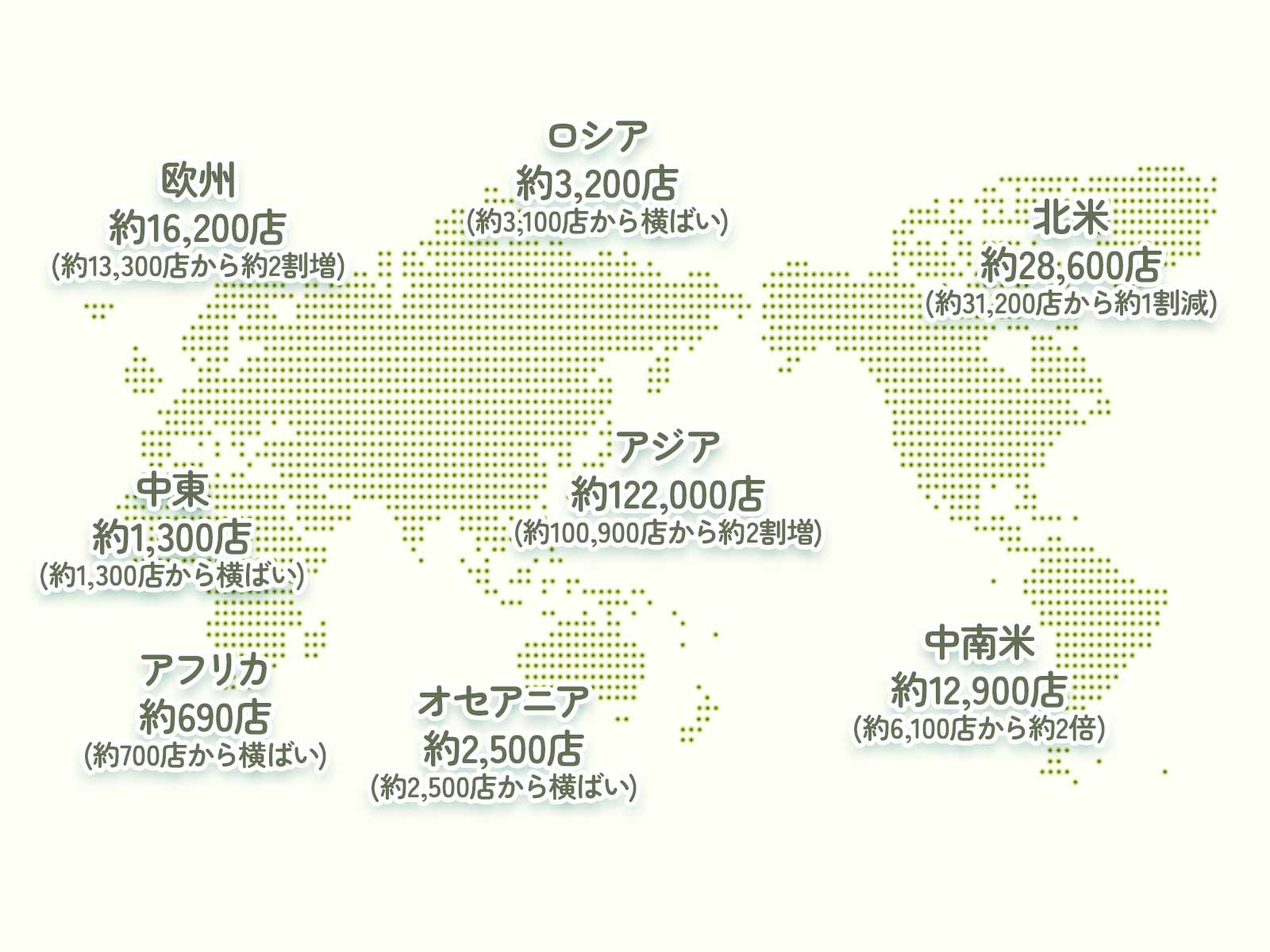

海外における日本食レストラン

2021年の約15.9万店から2023年は約2割増の約18.7万店と増加傾向にある。

輸出重点品目

日本の強みが生かせる輸出重点品目(31品目)のうち一部をピックアップして表を作成した。

| 輸出重点品目 | 2024年実績 | 2030年目標 |

|---|---|---|

| 牛肉 | 648億円 | 1,132億円 |

| りんご | 201億円 | 279億円 |

| コメ | 136億円 | 922億円 |

| 茶 | 364億円 | 810億円 |

| ぶり | 414億円 | 736億円 |

| ホタテ | 872億円 | 1,385億円 |

上記実績・目標金額からも農水産物の人気の高さがうかがえる。

その品目が海外で評価される日本産の強みを簡単に分析した。

牛肉

和牛として世界中で認められ、人気も高まりを受け、引き続き輸出の伸びが期待されている。

りんご

甘くて美味しい食味や外観の良さなど高品質である日本産果実は、アジアを中心に需要が拡大し人気を集めている。

コメ

冷めても美味しい等の日本産米は寿司やおにぎり等に向き、日本食の普及とともに輸出拡大の可能性が見込まれる。

茶

日本の緑茶の製法は独自の発展を遂げ、高い品質が特徴。健康志向や日本食への関心の高まり等を背景に更なる輸出拡大の取り組みを強化している。

ぶり

脂がのっている日本独自の魚種。近年、米国等への輸出額が増加し人気を集めている。

ホタテ

高品質な日本産ホタテ貝は世界的に高い評価を得ている。水産物では輸出額ナンバーワンの座を保持今後も伸びが期待される。

輸出事業用資産の割増償却

背景

新たに輸出に取り組む農業者にとっては、投資から資金回収まで長期間を要するため、輸出関連設備の投資判断においては、その投資に関連した輸出事業の開始に伴う資金繰り悪化が障害となっている。このため輸出拡大に資する設備投資に関し、資金繰りを改善するための税制上の特別措置を講ずることは、輸出に取り組む農業者による設備投資を促すとともに、その設備投資を基軸とした輸出関係者が一体となって課題を解決することで、更なる輸出拡大を推進していく必要がある。

対象者

青色申告書を提出する者で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に規定する認定輸出事業者。

適用期間

現在2026年3月31日までの期間。令和8年度税制改正により2年延長の可能性あり。

対象設備

輸出事業用資産の取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をし、これを輸出事業の用に供した場合。例えば輸出に取り組んでいくための増産に必要な設備、取引先からの要求への対応に必要な設備、流通過程での品質を確保するための設備等。

割増償却(機械・装置30%、建物・附属設備、構築物35%)

その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、その輸出事業用資産をその用に供していることにつき証明がされた事業年度に限り、普通償却額に加え割増償却ができる。

具体例

2億円の製造用設備(耐用年数10年)を導入した場合、設備導入後5年間において、2,000万円/年の普通償却額に加え、600万円/年(普通償却額×割増償却率30%)の割増償却が可能となる。

おわりに

海外から日本産農林水産物の人気が高く需要が多いものの、農業従事者の高齢化とともに引退する離農者数が思う以上に加速している現状に驚愕している。輸出拡大は国内の安定供給が大前提になるも、昨今の地球温暖化問題が農業に与える影響、その上追い打ちをかけるように資材価格高騰や令和の米騒動など農業を取り巻く環境は厳しさが増している。どの業界も共通だが夢と希望を抱いて農業に参入したい人を増やさない限り存続できない。

就農者減少や高齢化が進行する中で、持続可能な農業経営が今後ますます重要になると同時に農業のスタイルも大きな変革期を迎えている。

スマート農業(ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業)導入により農作業のハードルが下がり、作業の省力化(効率化)や負担の軽減、必ずしも熟練者で(農作業の経験)なくても高度な営農が可能となる時代が来ている。また従来の営農体系にただ単にデジタル技術を導⼊するのではなく、デジタル技術を前提とした新たな農業への変⾰(デジタルトランスフォーメーション(DX))を実現することが重要となっている。スマート農業及びDXいずれにしても更なる設備投資が必要となり新たな課題も否めない。

最後に「農業をやっていて良かった!」と明言できる農業者が一人でも多く増えることを願うばかりだ。

ABOUT執筆者紹介

佐藤宏章

佐藤宏章

公認会計士/税理士

公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所 代表

秋田県農家出身(酪農・メロン・水稲)。東京農業大学農学部農学科卒業後、農業経営者に的確なアドバイスをと一念発起し、公認会計士資格取得。監査法人勤務を経て、「日本初の農業に特化した専門家」として独立開業。

農業経営者に会計・税務・経営をわかりやすく伝えることをモットーに、全国各地で活動中。企業・自治体・大学・税理士会等向けに講演、「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日)「めざましテレビ」(フジテレビ)その他メディア出演も多数。かつてないスタイルで唯一無二の存在と信頼を集める。