日本における生成AI社会実装の現状と今後の展望

IT・ガジェット情報

Contents

近年、生成AIは急速な進化を遂げ、ChatGPTやGemini、Claude、Grokをはじめ、さまざまな生成AIツール、サービスが登場し、世界中で注目を浴びています。これらの技術は、文章作成やデザイン、プログラミング支援など、さまざまな分野で業務効率化や新たなビジネスモデルの創出に寄与する可能性を秘めています。しかし、急速な進歩にもかかわらず、日本国内での生成AIの社会実装は、海外に比べて慎重かつ限定的な状況にあります。今回は生成AIの世界的潮流と比較しながら、日本が直面する課題と今後の展望についてお伝えいたします。

日本の現状 〜導入は始まっているが活用は限定的〜

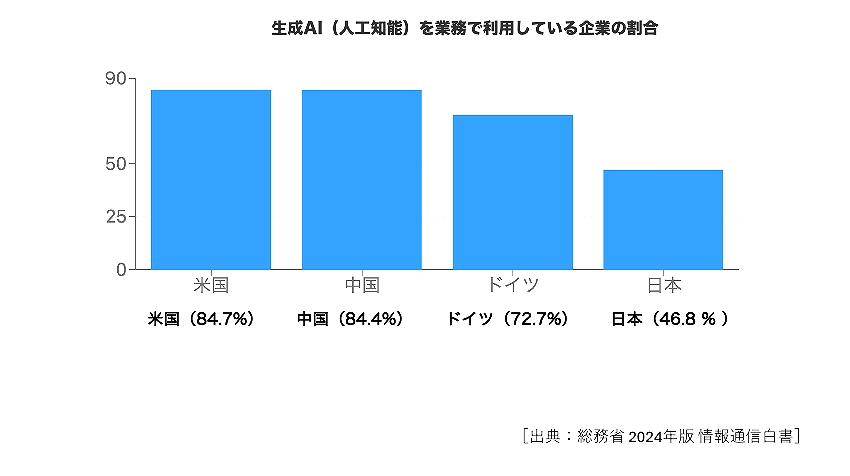

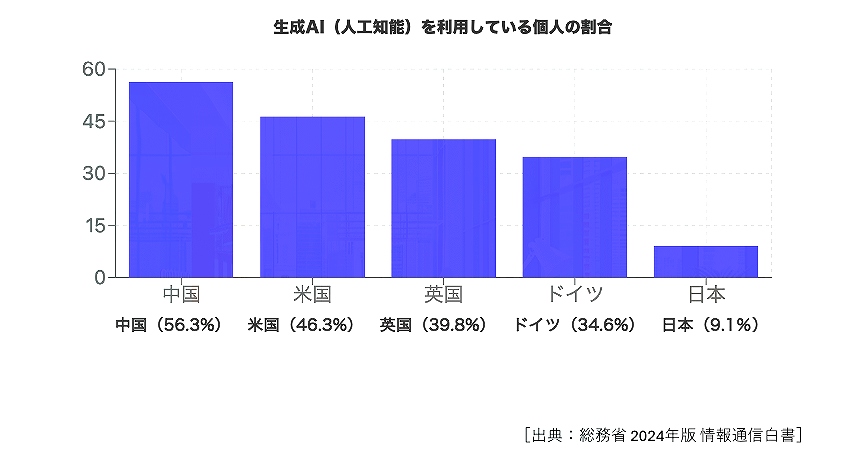

政府が発表した最新の情報通信白書によれば、日本企業の約46.8%が何らかの形で生成AIを業務に取り入れているとされています。しかし、これらの多くは、会議の議事録作成やメールドラフト作成など、補助的な利用に留まっています。さらに、個人利用においては、生成AIを実際に使ったことがある人はわずか9.1%にとどまっており、業務変革や日常利用という面では大きな浸透が見られません。この数年、筆者も生成AIに関連するセミナー、研修に登壇する機会が多いですが、「生成AIを使っていますか?」と問いかけても、ほとんど手が上がることがありません。

また、多くの企業がリスク回避のために、生成AIツールの業務利用を禁止、または制限する方針を採っています。機密情報の漏洩や著作権問題、不正確な情報の拡散といった懸念が背景にあり、「十分な検証がなされるまで」と、導入に踏み切れない企業が多数存在するのが現状です。

海外との比較 〜積極的な実装が進む米中と欧州〜

一方、米国では生成AIがすでに日常業務に深く浸透しています。米国企業の8割以上が何らかの形で生成AIを利用しており、戦略的な業務変革にも積極的に取り組んでいます。例えば、企業のカスタマーサポートやマーケティング、自動化ツールとして広く採用されています。中国もまた、国家戦略としてAI技術を推進し、百度やアリババなど大手企業が自社独自の生成AIサービスを展開するなど、急速な普及を見せています。欧州も、規制と実装のバランスを模索しながらも、企業レベルでの活用は確実に進んでいる状況です。

このような海外の動向と比較すると、日本は「様子見」姿勢が強く、実際の活用や業務変革に結びついていないことが明らかです。米国や中国のように、生成AIが競争力を高めるための必須ツールとして浸透している国々と比べると、日本の対応は遅れていると言わざるを得ません。

日本が直面する課題

リスク回避の文化、傾向

日本企業には、失敗を恐れて新技術への挑戦に慎重になる文化、傾向があります。完璧主義や品質へのこだわりが、生成AIの「試行錯誤」を妨げ、結果として業務変革のスピードを鈍らせています。欧米では「まず使ってみる」という姿勢が広がっている一方、日本ではリスクが顕在化する前に利用を避ける傾向が強いのです。かつては良き文化であったと思いますが、筆者の意見としては、もう時代に合わない文化になっていると感じています。

規制・ガイドラインの不備

現状、政府による包括的な生成AI規制は整っておらず、企業側も自主規制に頼らざるを得ません。特に、機密情報の管理や著作権問題など、具体的な利用ルールが明文化されていないため、導入に踏み切れない企業が多いのが現状です。業界団体や政府が具体的なガイドラインを示すことで、安心して活用できる環境を整える必要があります。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れ

日本企業は、これまでハードウェアや伝統的なものづくりに強みを持ってきた一方、ソフトウェア分野での革新やDXの推進が遅れていると言われています。生成AIを業務に取り入れ、積極的に活用するためには、デジタル人材の育成や社内体制の整備が不可欠ですが、その整備はまだ十分とは言えません。また、最新技術の情報が英語で発信されることも、日本企業が迅速にキャッチアップできない一因となっています。

今後の展望と求められるアクション

日本が生成AIの恩恵を十分に享受し、国際競争力を維持するためには、以下のアクションが必要です。

チャレンジ精神の醸成

日本企業が忘れかけている精神ではないでしょうか。まずは、小規模な実証実験(PoC)を通じて、現場での利用効果を検証し、失敗を恐れずに技術を取り入れる姿勢が求められます。実際、危機感を持つ経営者の間でも「後れを取ることへの懸念」が高まっています。

安全な利用環境の整備

社内でのルール作りや、セキュリティ対策が施された生成AIツールの導入を進めることが重要です。具体的には、機密情報の取り扱いや出力内容のチェック体制を確立する必要があります。

人材育成と教育の強化

社員向けのトレーニングや、専門人材の採用を通じて、生成AIの使いこなし方やそのリスク管理についての理解を深める取り組みが必要です。

ガイドライン整備

企業や業界団体が、利用上のガイドラインや成功事例を公表することで、安心して生成AIを活用できる環境作りを推進すべきです。これにより、リスクを適切に管理しながらも、技術革新を促進する基盤が整います。

まとめ

生成AIは、単なる一過性の流行ではなく、今後の社会やビジネスの在り方を大きく変える革新技術です。米国や中国といった国々では既に実用段階に入り、企業の競争力強化に大きく寄与していますが、日本はリスク回避の文化、ガイドラインの不備、DXの遅れといった複数の課題により、社会実装が限定的です。

しかし、今後は小さな実証実験から始め、セキュリティ対策や人材育成を充実させることで、生成AIの利活用を広げるチャンスがあります。日本がこの危機感を乗り越え、積極的に新技術を取り入れることで、国際競争力を維持し、さらなる発展を遂げることを期待したいと思います。

ABOUT執筆者紹介

Webメディア評論家 落合正和

Webメディア評論家 落合正和

Webメディア評論家/Webマーケティングコンサルタント

株式会社office ZERO-STYLE 代表取締役

一般社団法人 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員

SNSを中心としたWebメディアを専門とし、インターネットトラブルやサイバーセキュリティ、IT業界情勢などの解説でメディア出演多数。ブログやSNSの活用法や集客術、Webマーケティング、リスク管理等の講演のほか、民間シンクタンクにて調査・研究なども行う。

<著 書>

著者ブログ

ビジネスを加速させる 専門家ブログ制作・運用の教科書(つた書房)

はじめてのFacebook入門[決定版] (BASIC MASTER SERIES)(秀和システム)