経営相談の現場から[シリーズ第11回]どうすれば経営者保証をつけずに融資が受けられますか?

起業応援・創業ガイド

Contents

筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。

今回は、前回の記事から引き続き、近年話題の「経営者保証」に関するJ社長のご相談を取り上げます。前回は「そもそも経営者保証とは何か?」という話題を取り上げました。今回は一歩進んで、経営者保証のない融資に関する話題を取り上げます。

近年、経営者保証なしの融資が増えている

J社長 「前回、会社が融資を受けるときに社長個人が連帯保証人になる“経営者保証”のメリットとリスクを聞いて、改めてリスクの大きさを理解しました。リスクを承知で起業したとはいえ、万が一のことを考えると2店舗目の出店を躊躇してしまいそうです。」

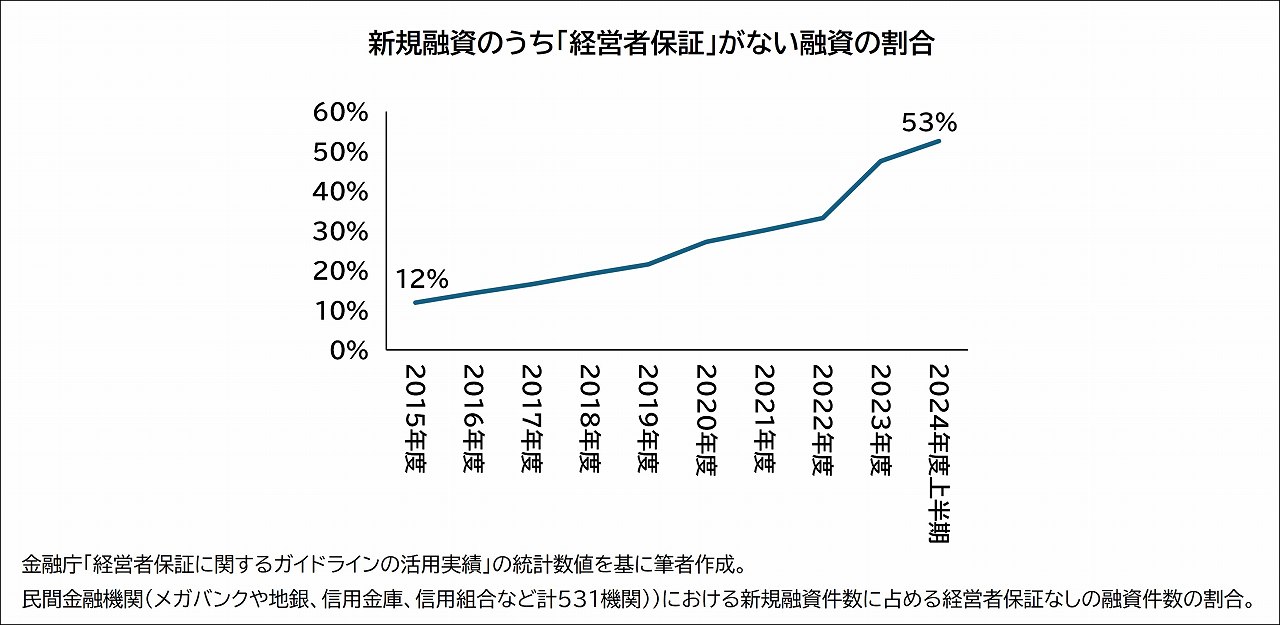

筆 者 「分かります。日本では昔から“経営者保証をつけるのが当然”という融資の慣行があって、それが起業や投資意欲を阻害するとして問題視されています。でも実は最近、経営者保証なしの融資が増えているんですよ。金融庁が公表しているデータをご覧ください。」

J社長 「経営者保証なしの融資が増えていますね。経営者保証は将来的に廃止される方向に向かっているのですか?」

筆 者 「いいえ、経営者保証自体は決して悪いものではないので、経営者保証を廃止しようということではないんです。“経営者保証をつけるのは、本当に必要な時だけにしよう”という動きが広がっている・・・と表現すると分かりやすいでしょうか。経営者としてはこの動きも把握しておきたいところですね。」

経営者なら知っておきたい、「経営者保証に関するガイドライン」

J社長 「なぜ、経営者保証なしの融資が増えてきたのでしょうか。」

筆 者 「2014年に『経営者保証に関するガイドライン』がスタートしたのがきっかけです。これは、企業が経営者保証のない融資を受ける条件等を定めたガイドラインです。」

J社長 「ガイドラインの条件を満たす会社は、経営者保証をなくしてもらえるということですか?」

筆 者 「ガイドラインは法的拘束力のない自主ルールなので、必ず経営者保証をなくしてもらえるわけではありませんが、経営者が金融機関と融資の相談をする際にガイドラインを活用することができます。」

J社長 「私たち経営者は、ガイドラインをどんなふうに活用すれば良いのでしょうか。」

筆 者 「例えば、経営者が金融機関に対して、自社がガイドラインの条件を満たしていることを示しながら、経営者保証を外してもらえないか打診する・・・ということができます。金融庁もガイドラインを積極的に活用するようにと、企業や金融機関に促しているんですよ。」

J社長 「そういうことなのですね。すると、経営者自身がガイドラインの中身をしっかり把握しておかなければなりませんね。どんな条件を満たせば、経営者保証なしの融資を受けられるのですか?」

筆 者 「ガイドラインの条件は、以下のような経営状況であることです。」

- 会社と社長個人の資産を混同せず、適切に線引きしている

- 業績良好で借入返済の心配がなく、今後の見通しも良好である

- 財務状況や今後の計画を金融機関にきちんと報告している

J社長 「なるほど要するに、金融機関が心配に思うところがないようなきちんとした会社に対しては、経営者個人の連帯保証がなくても融資しよう、ということなのですね。」

ガイドライン適用開始から10年、経営者保証なしの融資が加速

筆 者 「先ほどのグラフの通り、経営者保証なしの融資は2015年の段階では1割しかなくて、ガイドラインがスタートしても実際はなかなか浸透しませんでした。形骸化してしまうのかなあと思われていたところ、2024年度上半期に5割を超えたという統計が発表されて注目を集めたところです。スタートから10年経った今、やっと浸透し始めた印象です。」

J社長 「なかなか浸透しなかったのはどうしてでしょうか。」

筆 者 「長い間、経営者保証をつけるのは当然の慣行でしたし、金融機関にとっては経営者保証をつけるほうが良いのですから、黙って待っていたら浸透するようなものではないと思います。」

J社長 「経営者側が、経営者保証やガイドラインのことを理解してしっかり意思表示をしなければならないのですね。自分のリスクを抑えるためですものね。でも実際には、金融機関の人に融資契約や経営者保証のことをザザッと説明されたら、よく分からなくても『ハイ』って言ってしまいそうです。正直、難しい言葉だらけで・・・。」

筆 者 「そうですよね。ただ、金融庁もそういう現状を分かっているからか、2023年4月から、金融機関が経営者保証を求める場合は企業側にしっかり説明することを金融機関に義務付けました。これによって、以前に比べたら説明を求めやすい空気が作られています。遠慮なく説明を求めましょう。」

経営者自身がガイドラインを理解しよう

今回は、経営者保証のメリットとリスクを解説した前回の記事の続きとして、経営者保証を外す選択肢について解説しました。

経営者にとって「経営者保証に関するガイドライン」は必須の知識です。経営者保証とは何か、どうすれば外せるのか、外せない場合はどういうリスクを受け入れる必要があるのか。充分な知識がなければ、過度なリスクを負ったり、経営者保証を理由に事業拡大を躊躇したりすることになりかねません。

経営者保証をつけない融資はこれからも加速すると思われます。もし経営者保証を外せる可能性があるなら積極的に金融機関に意思表示しましょう。

次回の記事では、いざ経営者保証なしの融資を申し込もうとするときに知っておきたい融資制度について解説します。

(注)本記事の内容は実際にあったご相談内容をもとにしていますが、事業者様を特定できないように多少のアレンジを加えております。

ABOUT執筆者紹介

経営コンサルタント 古市今日子

経営コンサルタント 古市今日子

株式会社 理 代表取締役

経済産業大臣登録 中小企業診断士

外資コンサルティングファームなどで16年間経営支援の経験を積

事業再生に携わるほか、自治体の経営相談員や創業支援施設の経営

中小事業者・起業希望者の経営相談への対応件数は年間約200件