労使ともにリスクを負う新しい企業年金 「リスク分担型企業年金」とは

社会保険ワンポイントコラム

リスク分担型企業年金という新しい企業年金制度をご存じだろうか。この制度は運用リスクが労使の一方のみに偏らないという特徴があり、現在、注目を浴びている。そこで今回は、リスク分担型企業年金の基本的な仕組みを見てみよう。

運用リスクを企業と社員がそれぞれ負担

リスク分担型企業年金は、「運用収益が予定どおりに得られない」などのリスクを企業と社員の双方が分担して負担する仕組みで、確定給付企業年金制度の一種として2017年1月1日に導入されている。

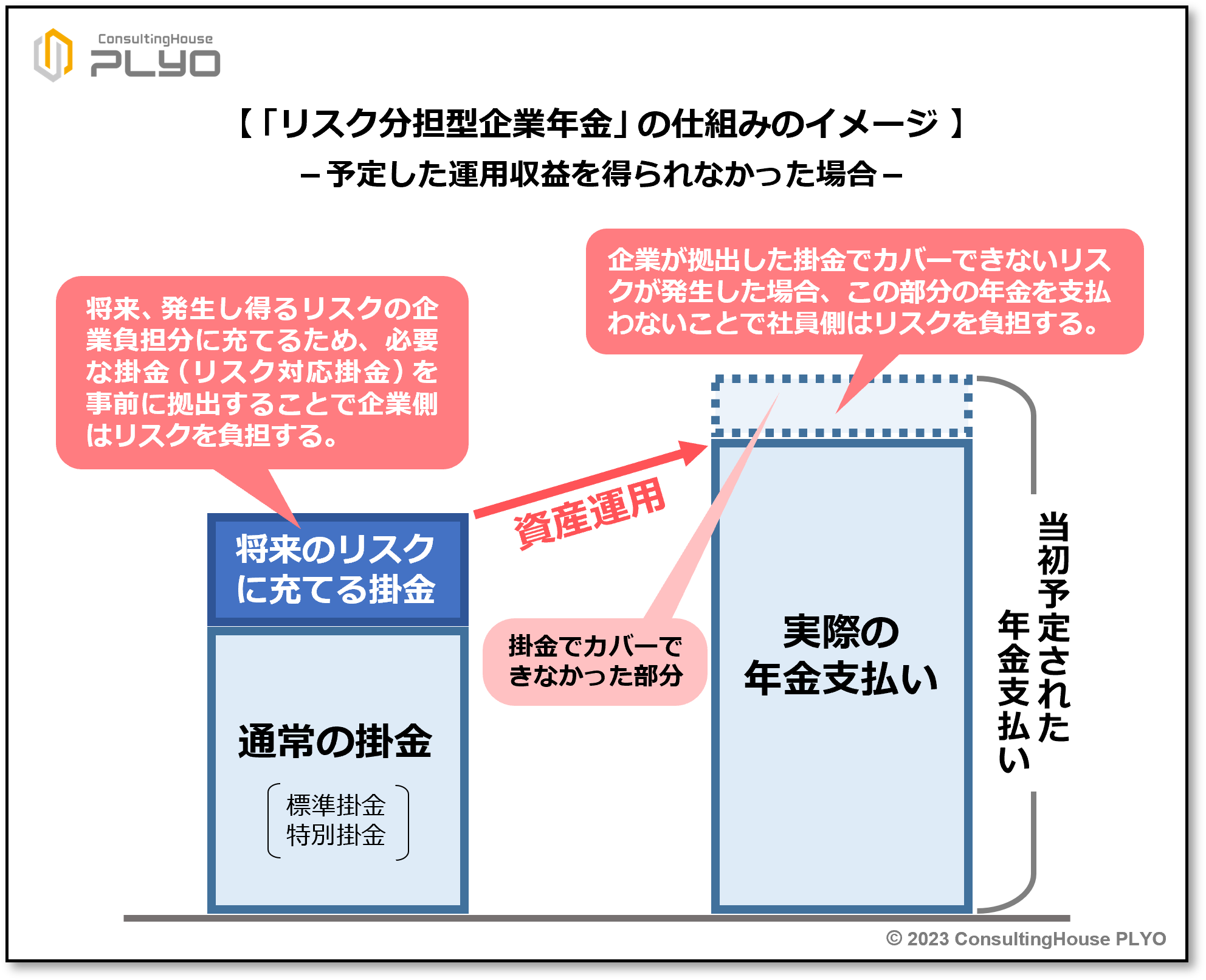

本制度では、将来発生するリスクを前もって見積もり、当該リスクの分担方法を労使間であらかじめ定めておく。企業側は、リスクに対応するための掛金を事前に拠出することにより、企業負担分のリスクを負うことになる。

一方、社員側は、企業が拠出した掛金ではカバーしきれないリスクが発生した場合に、年金額をマイナス調整することで社員負担分のリスクを負う、という仕組みである。

「追加の掛金負担」「退職給付債務の認識」が不要に

リスク分担型企業年金の代表的なメリットは4点ある。1番目は、前述のとおり制度上のリスクの負担が、通常の確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度のように労使のいずれか一方のみに偏らないことである。

2番目は、リスクに対応するための掛金拠出を、企業側が不況期以外にも行えることである。通常の確定給付企業年金制度では、運用収益の低下などに起因する追加の掛金負担は、資産不足が発生した後に行われる。しかしながら、運用収益の低下は不況期に発生することが多いため、企業が追加の掛金負担を求められる時期も不況期が中心となり、掛金の拠出が困難になりがちである。

ところが、本制度の場合にはリスクを発生前に見積もって必要な掛金を事前に拠出するため、リスクに対応するための掛金を不況期以外にも拠出可能となる。そのため、企業側が掛金拠出を行いやすいという特徴がある。

3番目のメリットは、追加の掛金負担がないことである。通常の確定給付企業年金制度では、資産不足が発生すると当初の掛金に上乗せして追加の掛金負担が求められる。しかし本制度では、確定拠出年金制度のように当初定めた掛金が固定されるため、原則として事後に追加の掛金負担を求められることがない。

4番目は、掛金を費用処理できることである。通常の確定給付企業年金制度は退職給付債務を認識し、年金資産との差額を退職給付引当金として負債計上しなければならい。しかながら、本制度は企業側の掛金負担が固定されるため、企業会計上の取り扱いは確定拠出年金制度と同様とされる。そのため、本制度を導入しても退職給付債務が増加することはない。

制度移行には社員等の同意が必要な場合も

以上のように、リスク分担型企業年金は通常の確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度の中間的な仕組みである。企業へのメリットが大きい制度のため、通常の確定給付企業年金制度を導入中であれば本制度への移行を検討したいところであろう。

しかしながら、制度移行には大きな課題が存在する。リスク分担型企業年金は年金支払額がマイナス調整される可能性を持つ制度のため、通常の確定給付企業年金制度から本制度に移行する行為は「給付減額」とみなされることである。そのため、財務状況によっては、加入者や受給権者等から制度移行への同意を取得しなければならないケースも存在する。

このようなルールが影響をしてか、本制度の利用件数は2022年7月1日現在でわずか21件にとどまっている(確定給付企業年金の事業状況等/厚生労働省ホームページ)。

しかしながら、メリットの大きい本制度は、企業年金の新たな潮流として今後の活用が期待できるのではないだろうか。

ABOUT執筆者紹介

コンサルティングハウス プライオ 代表 中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。 大須賀信敬

大須賀信敬

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)