|

どうする?クリエイターの確定申告[第3回]:どうする?領収書確定申告 / 2025年11月28日 数字が苦手なクリエイターも、ITに強いクリエイターも、等しく・毎年行わなければならないのが確定申告。 青色申告には帳簿付けが必要?経費になるのならないの?天引きされる源泉所得税の取扱いは?インボイス制度に登録したけど申告はどうする? 本コラ …続きを読む |

|---|---|

|

資本的支出と旧通達税務ニュース / 2025年11月26日 資本的支出と修繕費 税務調査で問題になるポイントの一つに、資本的支出と修繕費の区分があります。固定資産を使用する場合、必然的に修理などのコストが発生します。両者はこの修理などのコストに関わるものですが、税務上の取扱いは大きく異なっています。 …続きを読む |

|

今年度の最低賃金は平均6.3%の引き上げに。最低賃金の基礎から実務上の注意点まで解説社会保険ワンポイントコラム / 2025年11月24日 2025年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、ついに全都道府県で1,000円を上回ることとなりました。新しい最低賃金は10月から順次適用されていますが、対応・対応準備は済んでいるでしょうか。最低賃金の引き上げは、人件費の増 …続きを読む |

|

令和7年分年末調整 昨年からの変更点は?税務ニュース / 2025年11月20日 早いもので、2025年も年末調整の季節がやってまいりました。 実は、今年の年末調整は、私たち税理士の間でも大変だと言われています。 そこで、令和7年分年末調整は、昨年と比べて何が変わったのか?本記事では、その変更点について解説します。 まず …続きを読む |

|

「食料システム法」と税制上の優遇措置農家おすすめ情報 / 2025年11月18日 はじめに 2025年6月、食料の生産と消費をつなぐ食料システムの持続性を確保するため新しい法律が創設された。農林水産物・食品の生産・製造・流通・小売業に携わっている方に影響を及ぼす内容となっているのでぜひ一読を勧めたい。特にコロナ禍以降、農 …続きを読む |

|

経営相談の現場から[シリーズ第17回]契約を取りたい!BtoBサービスの商談の勘所起業応援・創業ガイド / 2025年11月12日 筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。 今回は、企業のマーケティング活動を支援する …続きを読む |

|

青色申告で経費の判断、なぜ必要?経費になるもの・ならないもの、家事按分の方法を解説確定申告 / 2025年11月11日 独立して最初の確定申告で戸惑うのが「この支払い、経費になるの?」です。青色申告をするならなおさら気になるでしょう。正しい記帳は青色申告の条件なのです。どこまでが経費になるのか?事業とプライベートの区別をどうしたらいいか?この記事では、経費の …続きを読む |

|

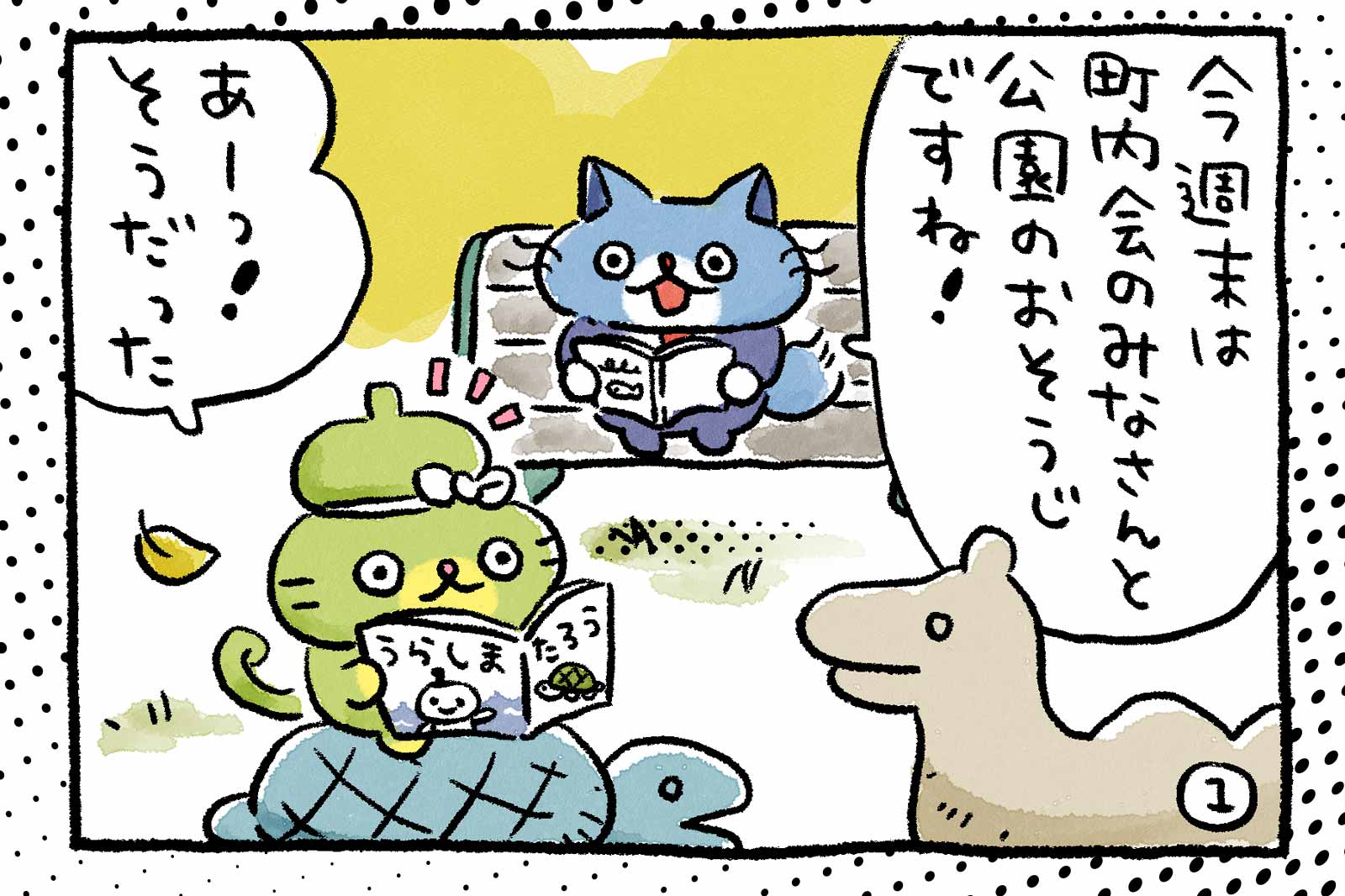

子どもと話したいお金と税金のはなし[第9回]:生き物は備品と同じ?動物園のゾウやサーカスのライオンと税金のはなし税務ニュース / 2025年11月10日 大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、お金と税金のトピックについて、身近な事例を取り上げて解説します。 動物園や水族館の主役といえ …続きを読む |

|

【確定申告】青色申告承認申請書、いつ出すべき?年明け提出では間に合わない理由を解説税務ニュース / 2025年11月06日 個人事業主になると気になるのが「青色申告」です。メリットの多い制度ですが、申請が必要となります。提出のタイミングによっては、確定申告で青色申告ができないことも。今回は、青色申告の特徴と要件、そして申請の期限についてお伝えします。なお、本稿で …続きを読む |

|

住民税申告とは?確定申告との違いや申告の方法について解説確定申告 / 2025年11月05日 住民税申告は、1年間の所得金額や控除内容を自治体に報告し、翌年度に課される住民税額を決定してもらうための手続きです。 所得税の確定申告と住民税申告は似ているようで異なる制度であり、どちらを行うべきかを正しく理解しておくことが大切です。 この …続きを読む |